写真ギャラリー

ヒメゴマダラオトシブミってどんな虫?

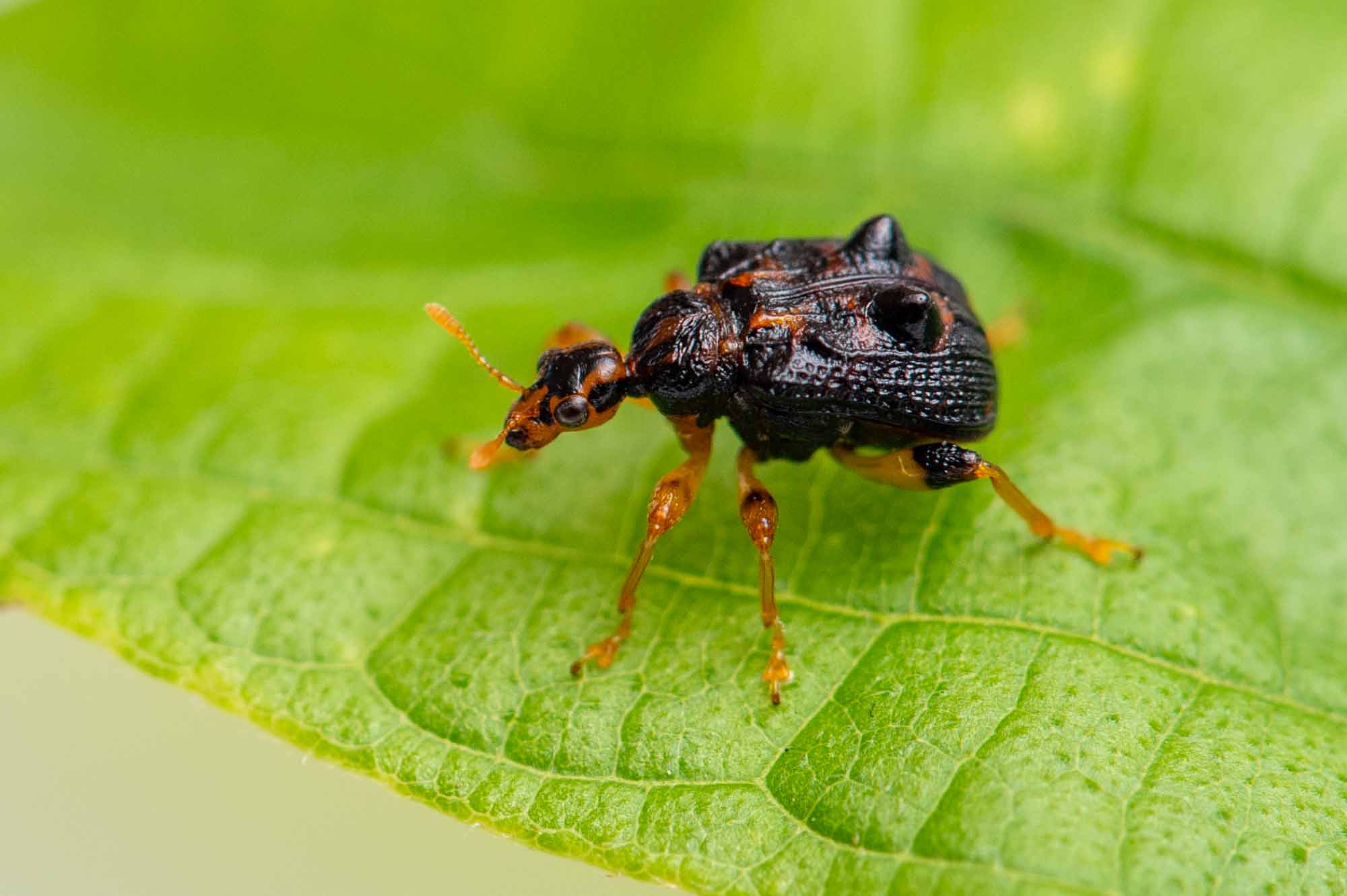

色彩に変化はありますが、オレンジ色と黒色のまだら模様で、羽にあるコブがトゲのようにも見えて迫力があります。

成虫は、L字型の切込みを入れた葉っぱで揺籃(ようらん)を作ってその中に産卵します。

オトシブミ科

昆虫の分類に硬い羽を持つことが特徴の甲虫(コウチュウ)目があります。ヒメゴマダラオトシブミはその中の「オトシブミ科」の一種です。この仲間にはヒメクロオトシブミやモモチョッキリなどの昆虫が含まれています。

ヒメゴマダラオトシブミは「オトシブミ亜科」に分類されます。

ヒメゴマダラオトシブミの特徴

色彩に変異がありますが、黒色とオレンジ色のまだら模様です。

上翅(羽)には一対の大きなコブが目立っています。

生態

食べ物や餌(エサ)は?

エノキやケヤキの葉っぱを食べています。

その葉っぱを丸めて揺籃を作り、その中に卵を産み付けます。

孵化(ふか)した幼虫は、その中を食べながら大きく成長していきます。

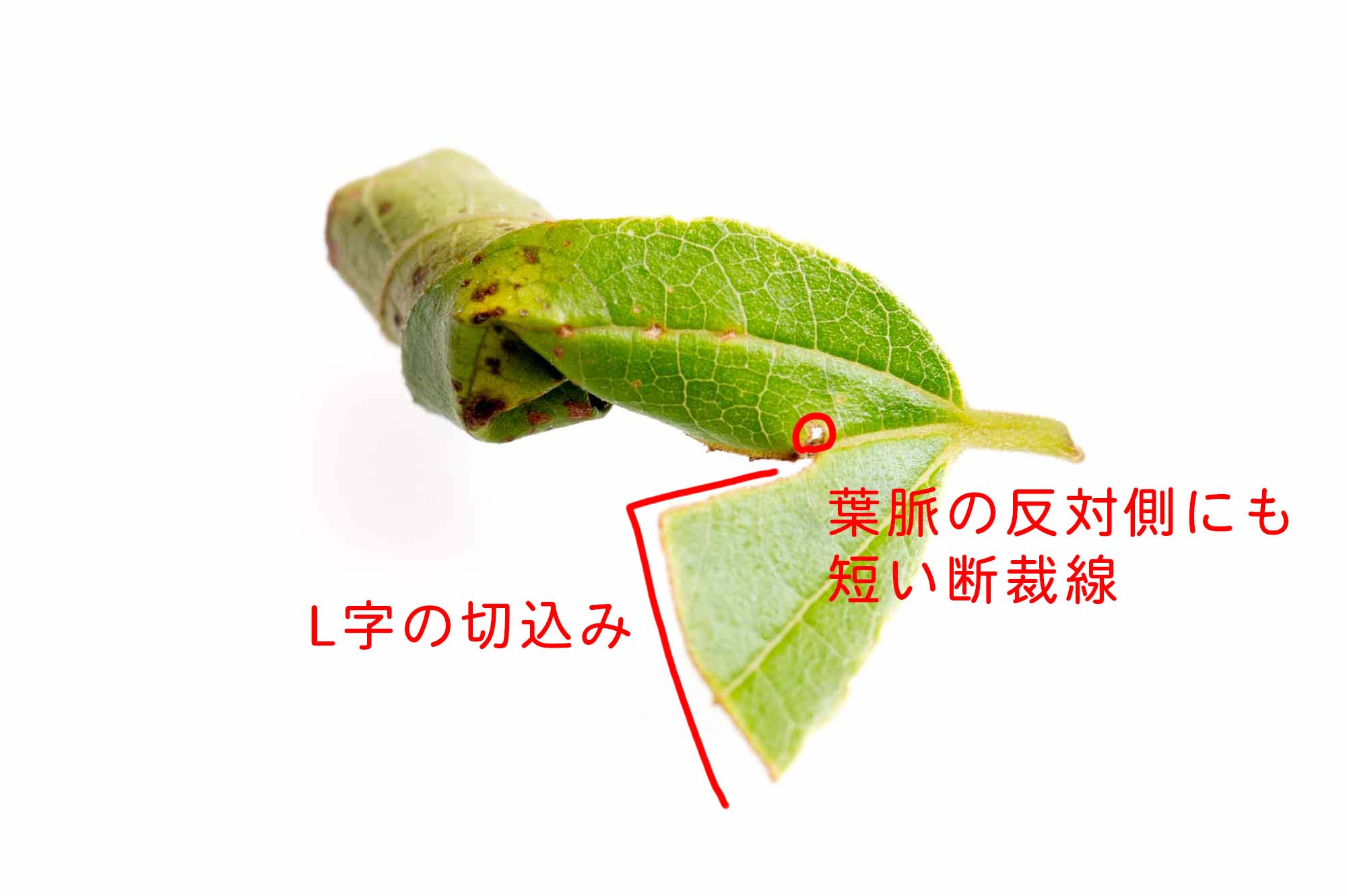

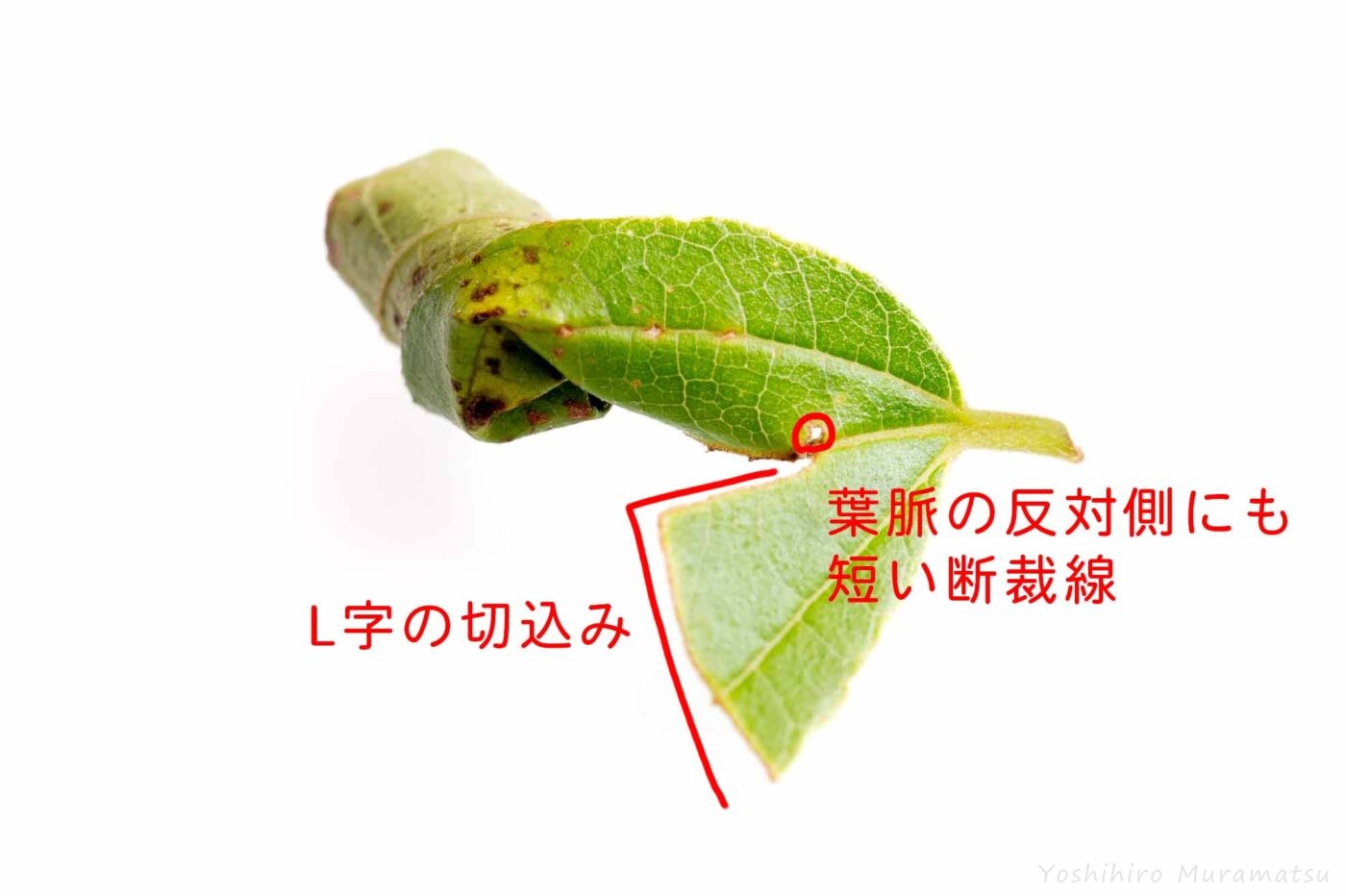

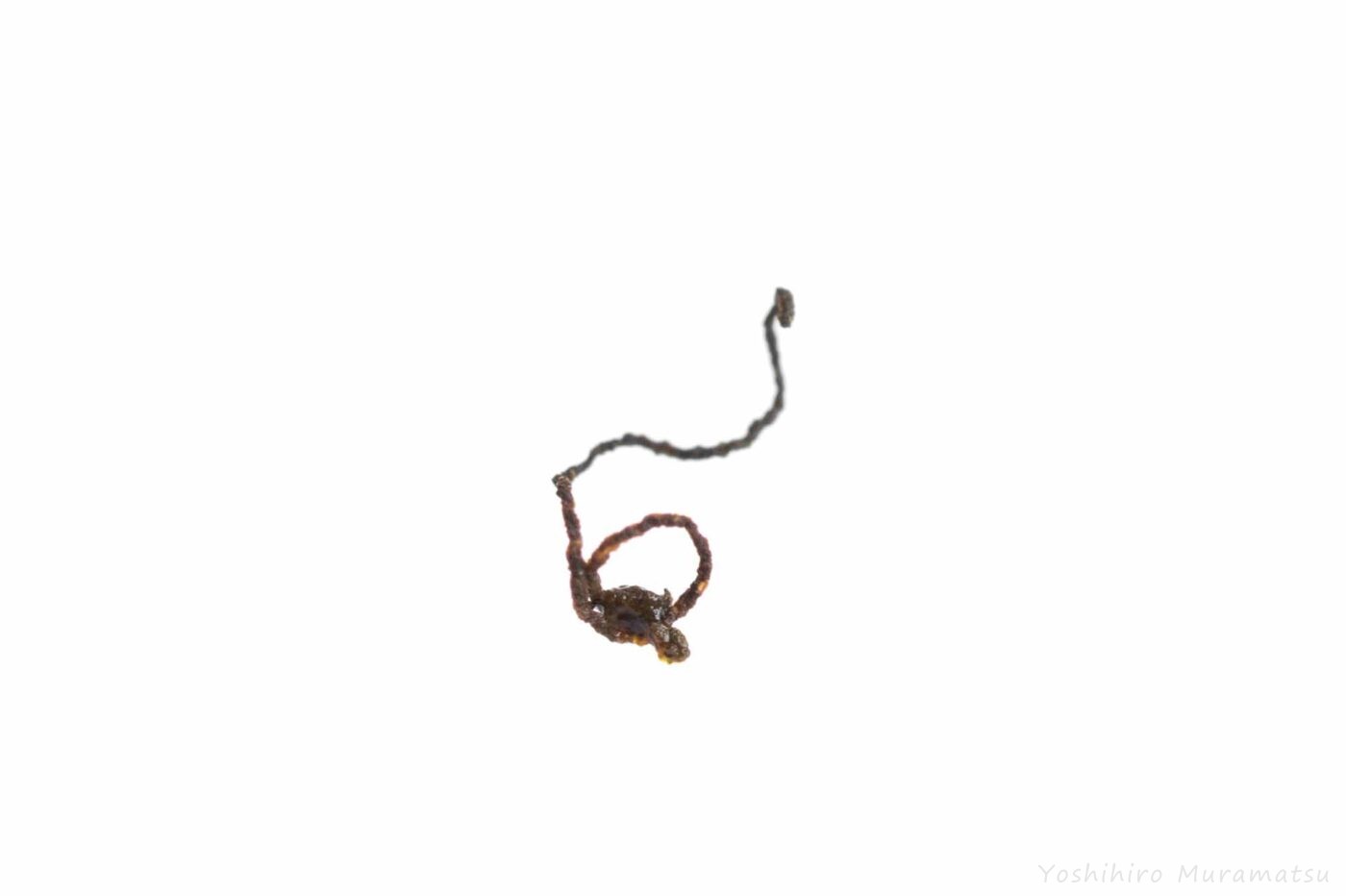

揺籃(ようらん)

オトシブミの仲間は揺籃を作ってその中に産卵します。

種類によって、葉っぱの巻き方に個性があり、それだけで種類が特定できるものもいます。

ヒメゴマダラオトシブミの揺籃は、L字の切り込みと葉脈の反対側に短い断裁線を入れるのが特徴です。

短い断裁線が入っていなければ、ゴマダラオトシブミの可能性がありますが、私が観察していたところ、ヒメゴマダラオトシブミが短い断裁線を入れずに作った揺籃も確認しました。

ただ、その中には卵が産みつけられていなかったので、作るのを失敗した揺籃だったのかもしれません。

基本的には切り落とさず、樹上にぶら下がったままです。

成長

揺籃(ようらん)

L字の切り込み、葉脈を超えたあたりに小さな断裁線。

縦二つ折りで巻き上げた形の揺籃を作ります。

この中に卵が産み付けられていて、樹上にぶら下がったままで見つかります。

卵

落とし文は揺籃の中に卵を産み付けますが、飼育していたときにこぼれているものを発見しました。

黄色い楕円形の卵です。

幼虫

孵化(ふか)した幼虫は揺籃の中身を食べて成長します。

写真の揺籃には穴が空いて幼虫が見えていますが、ジップロックに入れていたので、壁と勘違いしてあけてしまったようです。

蛹(サナギ)

成長した幼虫は、揺籃の中でサナギになります。

羽化(うか)

揺籃の中で成虫になります。

しばらく穴の中でじっとしているようですが、動けるようになると出てきます。

成虫

分布や生息地

日本では北海道から九州まで見ることができます。

オトシブミの仲間をもっと見る!

オトシブミ科まとめ 落し文図鑑