ダンゴムシとは?

ワラジムシ目に含まれる生き物で、昆虫類とは系統の違う分類です。

オカダンゴムシ科、ハマダンゴムシ科、コシビロダンゴムシ科の陸生のものがダンゴムシの仲間で、大きな特徴としては体を丸めることができます。

有名なものではオカダンゴムシがおり、一般的にダンゴムシを探した時に見つかるのはこの種類です。

自然の中では落ち葉などを食べて土に戻すのを手伝う分解者としての役割も担っています。

ダンゴムシの名前

ダンゴムシは体を丸めるその姿が「お団子」のように見えたので名付けられました。ですから漢字で書いても「団子虫」です。

他にも地域によっては、マルムシ、タマムシ、ボールムシなどと呼ばれることもあるようですが、ダンゴムシという名前が一般的にも浸透しています。

ダンゴムシは英語で「pill bug、roly poly」

ダンゴムシは英語で「pill bug(ピルバグ)」や「roly poly(ローリーポーリー)」と呼ばれているようです。丸くてコロコロしているところから呼ばれているみたいですね。

「wood louse」などとも呼ばれますが、これはダンゴムシだけでなくワラジムシの仲間なども広く含めた呼び方になります。(ちなみに複数形になると「wood lice」となります。)

ダンゴムシの学名はアルマジロから

オカダンゴムシ属の学名は「Armadillidium(アルマディリディウム)」となっていますが、これはアルマジロが由来になっています。

ちなみにアルマジロの語源は「アーマード(武装した)」というスペイン語からきています。

ダンゴムシの写真ギャラリー

※クリックで大きな画像が開きます

オカダンゴムシ科

コシビロダンゴムシ科

ハマダンゴムシ科

特徴と概要

このときは小雨が降っていて、空気も湿り気味だったので活動もしやすかったのだと思います。

ダンゴムシの特徴は丸くなるのが一番ですが、野外ではどんな風に生活しているのでしょう?

ダンゴムシは乾燥が苦手で、湿度の高いところを好み、物陰に隠れて生活をしています。落ち葉や石の下などです。

落ち葉などの餌になるものを食べて生活していますが、小雨が降ったり雨上がりなどは植物などにも登って食事をしたりもします。

花壇の花にも登って花びらを食べているのを見たこともありますよ。

5月頃からダンゴムシは交尾を始め、梅雨の頃には赤ちゃんダンゴムシが見られるようになってきます。

夏場は乾燥に弱いこともあって、活動は控えめですが、秋で少し冷えてきても陽が差す温かい日には活動しているのを見かけます。

冬は落ち葉の下や枯れ葉の下などの良い場所を見つけて越冬しています。

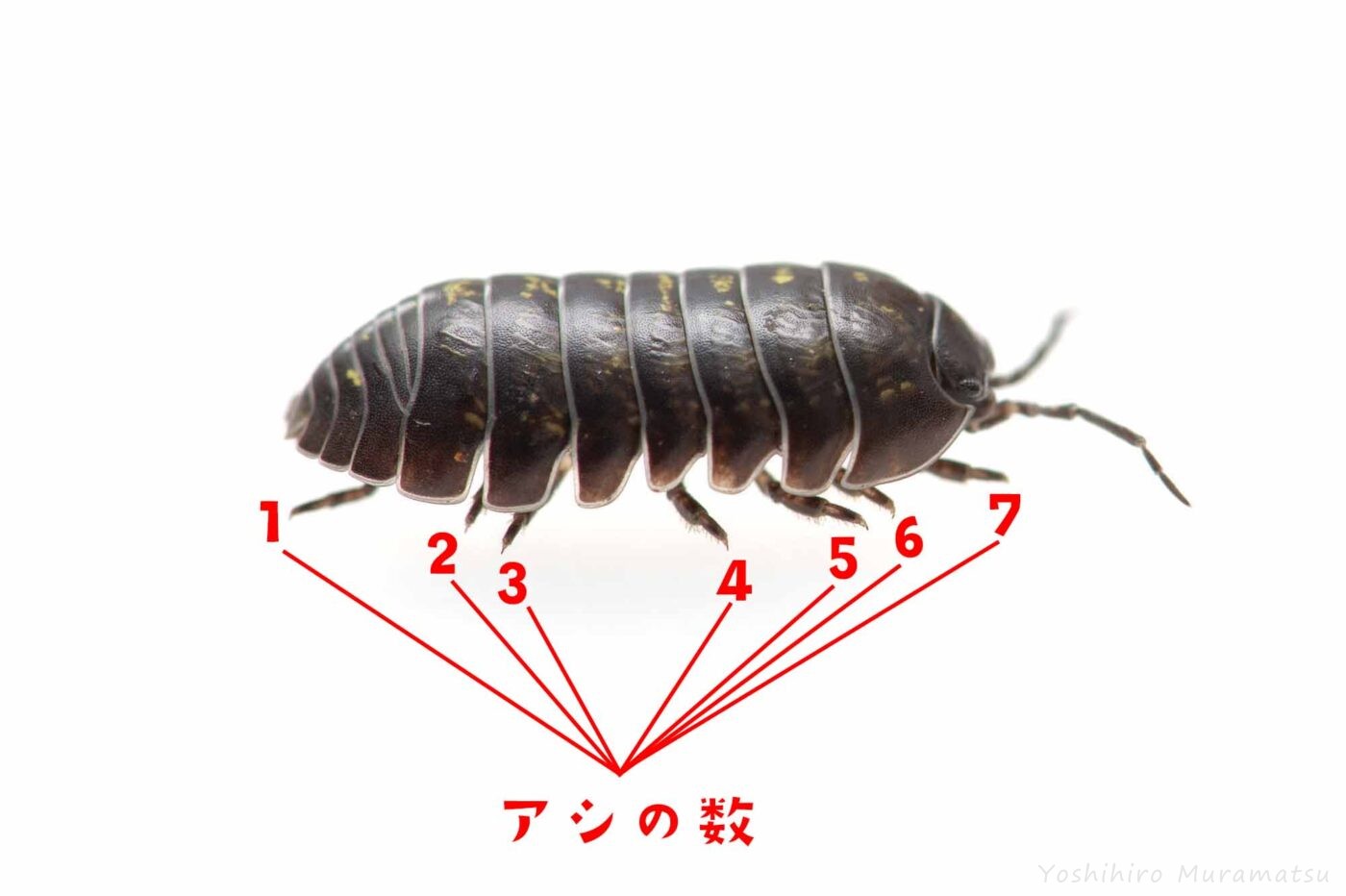

ダンゴムシの節の数?

ダンゴムシの体はたくさんの節に分かれているのも特徴です。一体いくつの節にわかれているのでしょう?

答えは「14節」にわかれています!

たくさんの節に分かれているから丸まれるのか!

といえばそういうわけでもなく、丸まることのできないワラジムシも14節に分かれています。

ちなみに内訳としては「頭部で1節、胸部で7節、腹部で6節」にわかれています。

脚の数も胸部の7節に合わせて7対ありますので14本です。

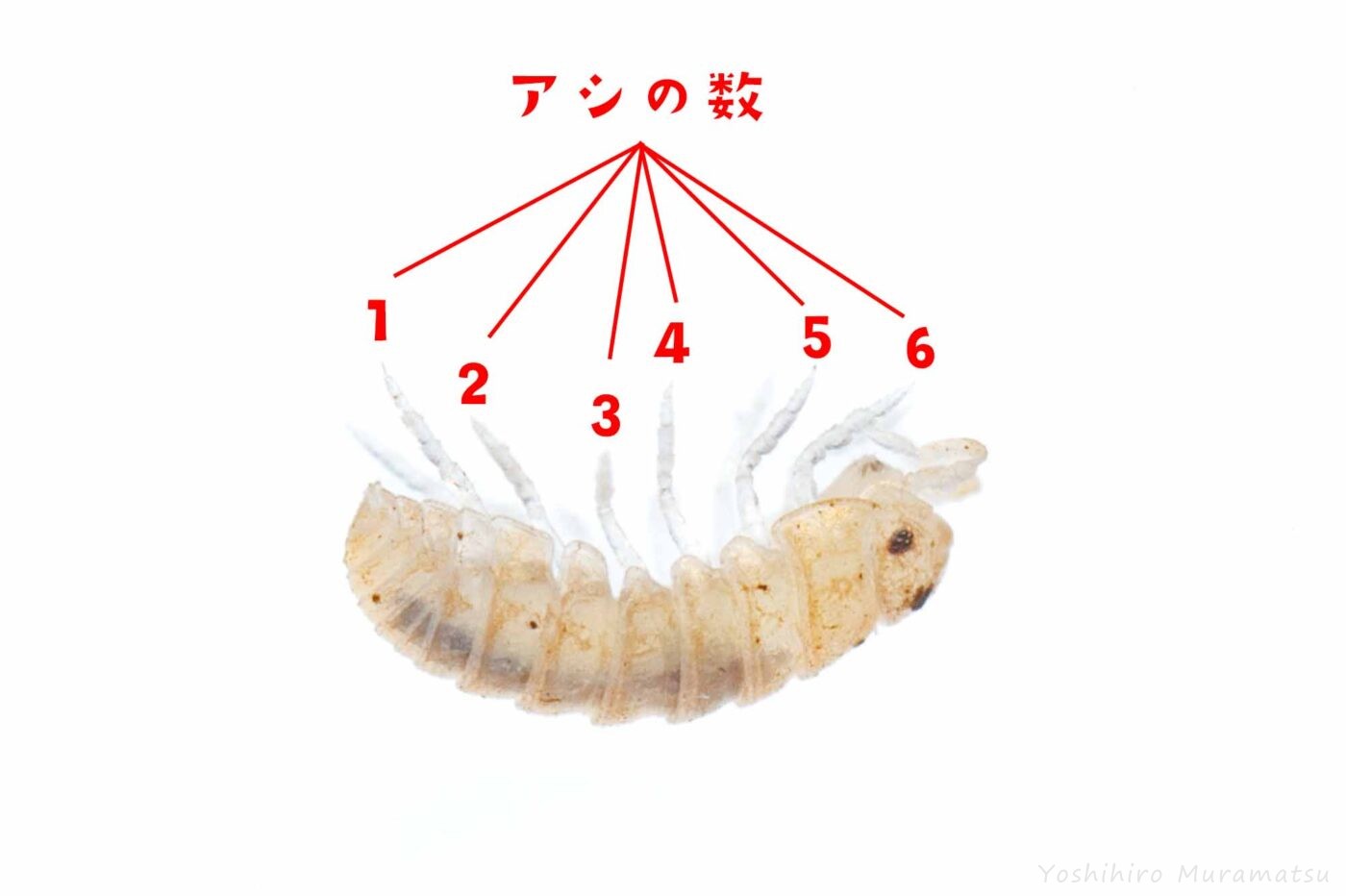

マンカ幼生は脚が少ない?

生まれたてのダンゴムシの赤ちゃんは「マンカ幼生」と呼ばれ大人のダンゴムシとは少し異なります。

胸部の節は6つしかなく、脚も6対しかありません。

最初の脱皮を行うと大人のダンゴムシと同じ胸部7節、脚7対になります。

どんな顔をしている?

意外に大きく見たことがないダンゴムシの顔です。

ダンゴムシの一番前の節は頭部で顔になります。

触角や複眼がついています。複眼は個眼の集まりですが、一つ一つの形が分かる程度なので個眼の数は少なそうです。

視力はそこまでよくないのでしょうね。

種類や見分け方

一般的によく知られているダンゴムシは「オカダンゴムシ」と呼ばれている種類になります。

ダンゴムシにも色んな種類がいて「科」のレベルでは「オカダンゴムシ科」「ハマダンゴムシ科」「コシビロダンゴムシ科」などに分けられています。

オカダンゴムシ科には、オカダンゴムシやハナダカダンゴムシなどが知られています。

「科」による違いの見分け方

オカダンゴムシ、コシビロダンゴムシ、ハマダンゴムシの違いは尾節の先の形で見分けることができます。

| 科 | 尾節先端の形 |

|---|---|

| オカダンゴムシ | 三角に近い台形 |

| コシビロダンゴムシ | 中心の窪んだ糸巻き型 |

| ハマダンゴムシ | 長方形 |

なぜ丸くなる?

ダンゴムシは体を折り曲げるように丸くなってボールのようになることができます。

どうしてこのような変形を行うのでしょう?

理由は大きく分けて2つあります。

- 天敵から身を守るため

- 乾燥から身を守るため

捕食者となる敵や、乾燥から自分自身を守るために発達させてきた機能だったんですね。

上の写真はありに襲われていたダンゴムシ。

丸くなって抵抗しているので、アリも手こずっています。

しかし、このときはアリのほうが一枚上手だったのか、隙間から触角か脚をアゴでつかまれてどこかに連れて行かれてしまいました…。

オスとメスの違い

オスとメスを見分ける方法はいくつかあります。

- 交尾器を確認する(確実)

- 色で確認する(慣れれば大体あってる)

- 求愛行動を観察する(大体合ってる)

交尾器の確認

交尾器の有無で確実に判断できます。

だた、小さいし丸まると見えないので観察が難しいかもしれません。

観察することができれば、オスには縦に伸びた生殖器を確認することができます。

白い筋が伸びているように見える部分です。

メスにはこの器官がありません。

たくさんのダンゴムシを調べていると、ヒヨコの選別はこんな感じなのだろうか?と考えるようになってきますね。

体色での確認

一番簡単な見分け方として体の色で判断する方法があります。

ねずみ色で模様の少ないのはオスで、明るい色で黄色いまだら模様が入ったものはメスの可能性が高いです。

オカダンゴムシは模様や色彩の変化の大きな種類なので確実ではありませんが、ざっくりと見分けるには充分かと思います。

しかし、これは一般的なオカダンゴムシの特徴で、他の種類のダンゴムシではオスとメスで顕著な変化のあるものは少なく、交尾器の有無で判断しないといけません。

行動での確認

ダンゴムシの求愛行動を観察することで見分けることもできます。

観察していると、ダンゴムシが重なっていることがあります。

オスはメスの上に乗って交尾の機会を伺いますので、上に乗っているのがオスで下でじっとしているのがメスです。

ただ、たまたま上に乗っかっているだけの場合や、勘違いか何かでオスがオスに求愛行動のような行動をしていることもあります。

なので、よく観察しないと難しいですね。

オスとメスを色で判断できるか実験してみた。

35匹のダンゴムシを交尾器を確認しながら分けてみる実験です。

オスが11匹、メスが24匹にわかれました。

集めてみた結果としては、オスとメスでは色の傾向が強く出ていることがわかりました。

オスメスを見分けるのが難しそうなのは1~2割ほどの印象なので、簡単に見分けるには色で判断するのがよさそうです。

生態や成長

ダンゴムシの赤ちゃん

生まれたばかりのダンゴムシはマイン幼生と呼ばれます。

大人のダンゴムシと比べて脚が1対少ないなどの特徴があります。

ダンゴムシの子供はとても小さいですが、子供の頃から丸まることができます。

脱皮は半分ずつ

普通昆虫の脱皮は一回で一気に脱ぎきります。

しかし、ダンゴムシは前半分と後ろ半分を二回に分けて脱皮をします。

先に後ろ半分を脱いで、次の日くらいに前半分も脱いでいきます。

これは乾燥に弱いダンゴムシが、脱皮直後は更に水分を発散しやすくなるために二回に分けているのではないかと言われています。

脱皮後は体が柔らかいので動きが悪くなりますが、半分ずつ脱皮するとそのデメリットも半減するような気がします。

たまに前半分が白くなったダンゴムシを見かけますが、脱皮に失敗したのではなくわざと行われているんですね!

大人のダンゴムシ

成長すると交尾をして子孫を増やします。

ダンゴムシは体色のバリエーションが多く、赤っぽいものや独特な模様の入ったものも見つかります。

ダンゴムシの寿命

飼育下では5~6年ほど飼育されていた記録があります。想像以上に長生きですね!

野外では外敵も多いのでそこまで生きるダンゴムシは少ないかもしれませんが、それでも越冬を繰り返し数年は行きているダンゴムシはたくさんいると思います。

豆知識!!

ヨーロッパからやってきた!

よく見るオカダンゴムシ。

実はヨーロッパから渡ってきたとされています。海外が原産地なんですね。

ですから、日本でもダンゴムシが一般的に認知されてきたのは昭和以降とされています。

日本在来のダンゴムシもいるのですが、分布が限定的であまり有名ではありません。

触角は二対ある!?

昆虫の仲間では触角は1対しかありません。

しかし、ダンゴムシは2対の触角を持っています。

第1触角と第2触角に分かれているのですが、その役割が異なります。

第1触角はとても小さく一見するとどこにあるのかわからないのですが、ニオイを感知するセンサーになっています。

第2触角が普段目にする触角です。動かしながら周りの状況を確認する物理探知のアンテナになっています。

アゴが強力

小さなおちょぼ口ですが、アゴは固く発達してペンチのように硬い餌でもかじります。

しかし、好きな餌は柔らかいものが多いグルメさんです。

壁も登れる脚の爪

小さいながらに発達した爪は、先端は鋭い爪で裏側にはブラシ状の細かな毛がたくさん生えています。この脚の構造でコンクリートの壁を登ったり、枝に宙吊りになって落ちることもありません。

鋭いと言っても手に乗せても全く痛くはありませんし、私達からすると筆でなでられた程度のものです。

野外では壁や木を登ったりもしますが、飼育環境ではプラスチックやガラスの壁は登れないので安心してください。

メスは卵のせいで丸まれない

ダンゴムシのメスはお腹に保育嚢(ほいくのう)と呼ばれる袋があり、その中に卵を生みます。

一ヶ月ほどで孵化(ふか)した赤ちゃんダンゴムシはまだしばらく保育嚢の中で過ごします。さらに一ヶ月ほどで保育嚢を破って赤ちゃんダンゴムシは外に出てくるのですが、この間は卵や赤ちゃんが邪魔になってメスは丸くなることができません。

ちなみに保育嚢が破られても体にダメージはなく、メスはピンピンしています。

青いダンゴムシがいる

これは、イリドウイルスという病原菌に感染したダンゴムシなのです。実は病気のせいで体が青くなっているのですが、見た目には綺麗です。

残念ですが、病気ですので1~2ヶ月以内には死んでしまうことが多いようです。

人に感染するようなものではないので触っても大丈夫ですが、同じダンゴムシには感染するかもしれないので飼育する場合は別のケースで育ててあげましょう。

白いダンゴムシもいる

白いダンゴムシはアルビノと呼ばれ、メラニン色素を持たない突然変異体です。数万匹に一匹程度見つかるそうですが、遺伝もするようでアルビノとアルビノをかけ合わせるとたくさんのアルビノ個体が生まれてきたりするようです。

アルビノのダンゴムシは全体が白い姿ですが、目だけは赤くなります。

ダンゴムシを飼育してみたい!

ダンゴムシのガチャガチャ(バンダイ)

ダンゴムシ好きにとって外せないのは、ガチャガチャシリーズです!

バンダイから、丸まったダンゴムシがガチャガチャを回すと出てくるという夢の詰まったアイテムが2018年の8月に発売されました。

個人的に発売を楽しみにしていたのですが、実際に販売が開始されると長蛇の列ができて整理券まで配布される大人気商品となり、発売当初は手に入れることができなくてもどかしい思いをしました。

かなりの人気だったので、その後は様々なカラーリングタイプやコシビロダンゴムシ、さらには丸くなるシリーズでマンマルコガネやカメまで登場してどれも大人気です。

でかい!!

丸い状態でラップされてガチャガチャから転がって出てきますよ!

ダンゴムシのイラストや絵を探したい

ダンゴムシは可愛いのでちょっとした挿し絵や、資料の端っこに入れておくと可愛いものになりますね。

イラストACというサービスではたくさんのイラストを無料でダウンロードできます。

登録は無料なので好きなイラストを探してみてください!

ダンゴムシの偽物イラストもあるので注意してくださいね!

このページで勉強するとダンゴムシの特徴はマスターできていると思います。例えば・・・上の画像の右下に入るダンゴムシのようなものは脚が多すぎますね!偽物です(笑)

これらのイラストは無料で登録すると無料でダウンロードできますよ。

ダンゴムシに近い種類も見てみる!

ワラジムシ目(等脚目)まとめ 草鞋虫図鑑