写真ギャラリー

ナナフシとの思い出

まだ小さかった頃、テレビでナナフシのことを特集していて驚いたのを覚えています。生き物があんなに木の枝そっくりに進化するなんて、まるで忍者みたいだと不思議な高揚感がありました。

ある時、ナナフシの実物を見つけた時には更に驚きました。体だけでなく手足も長いものだから、どーしてもバランスが悪いように思えてしまうのです。どうしてそんな細い足で体を支えられるのか?どーして簡単に折れてしまわないのか?と。

そんなナナフシには不思議がいっぱい詰まっているように思えて、今でもナナフシは好きな昆虫なのです。

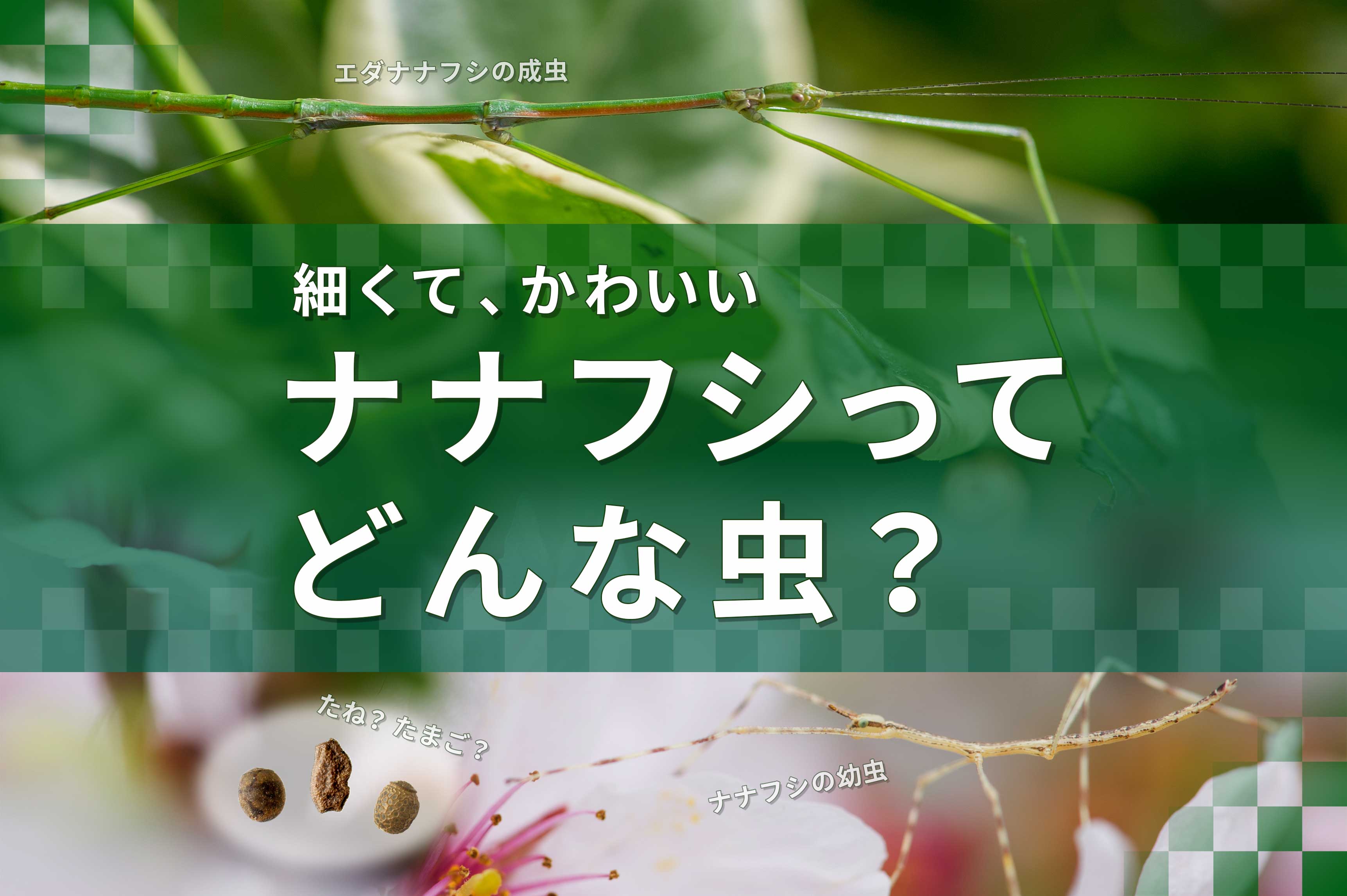

ナナフシモドキの特徴

棒みたいな虫で体が長い(棒虫)!!

枝や棒のように長い体が特徴の昆虫です。

何かを真似ていることを「擬態(ぎたい)」と言います。ナナフシモドキは木の枝みたいな虫として自然の中に隠れています。

日本でも擬態する昆虫といえばナナフシが一番有名なのではないでしょうか?

ナナフシモドキの体色

緑色や褐色の個体がいて、緑色だと葉っぱに紛れることができるし、褐色だと木の枝につかまっている時に見つけにくくなりますね!

でも、緑色のナナフシが茶色い枝にじっとぶらさがっているのも見かけるので不思議なものです。見つかっちゃうよ!?

ナナフシモドキ(緑)の白バック写真

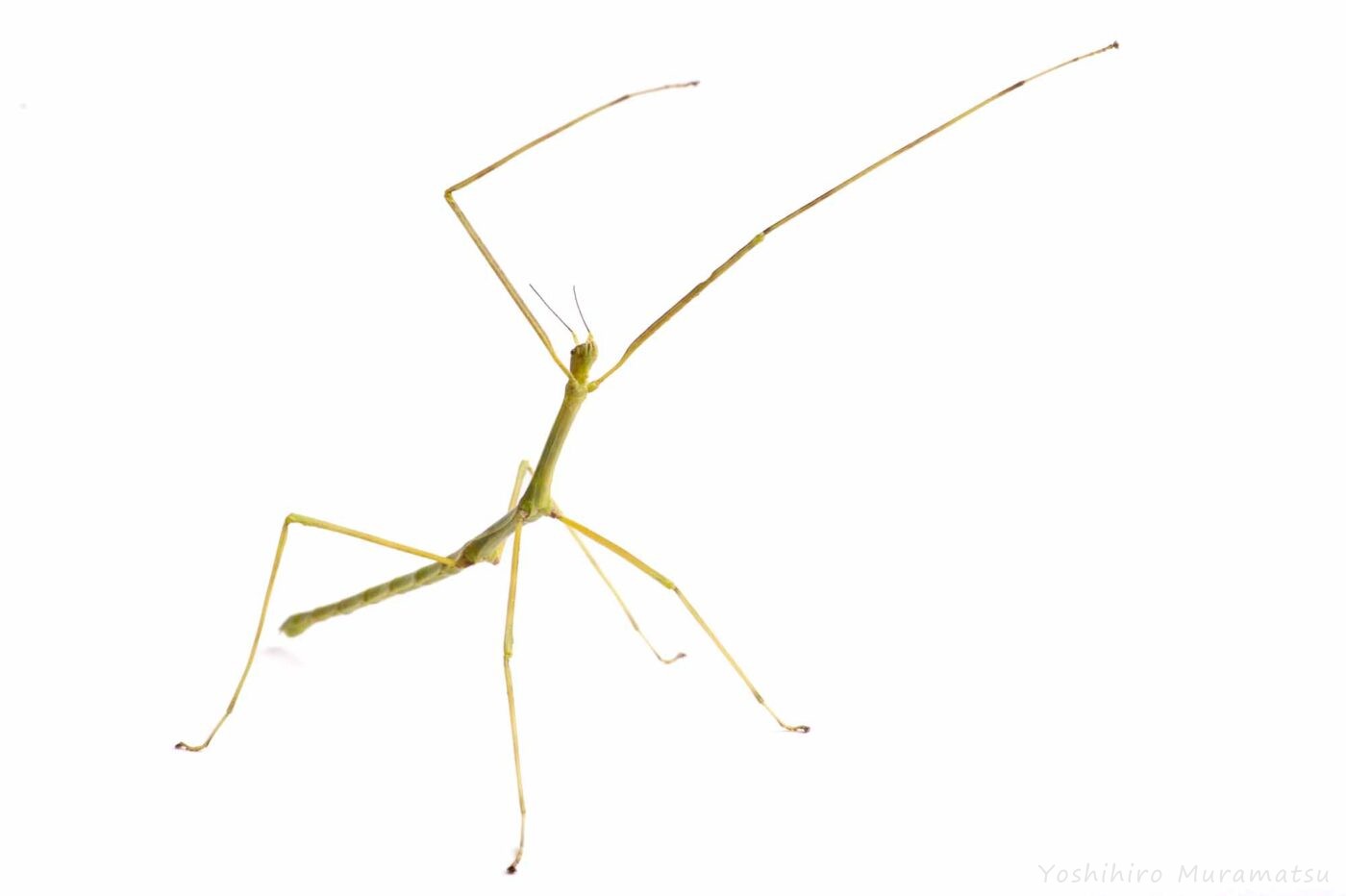

ナナフシモドキとエダナナフシの見分け方

ナナフシモドキは、ナナフシの仲間の中では一番良く見られる種類です。

触角が短いのが一つの特徴になるので、エダナナフシと見比べてみましょう。

細長い棒みたいな姿はどちらも一緒なのですが、比較してみるとエダナナフシの触角の方がかなり長いのがわかります。

ナナフシモドキとエダナナフシの区別をするには、触角の長さを比べてみると一目瞭然ですね!

生態

食べ物や餌(エサ)は?

幅広く広葉樹の葉っぱを食べることが知られています。クヌギやエノキなど割と何でも食べるようですが、バラ科の植物などをよく食べます。

知ってますか?日本人が愛するサクラもバラ科なんですよ!

緑が豊かな場所に咲くサクラの木などを見つけると、サクラが咲き誇る根本などにナナフシモドキの幼虫を見つけることができます。サクラの花びらを食べるナナフシモドキの幼虫はとても愛らしいです。

メスだけで繁殖できる不思議なナナフシ

ナナフシモドキは基本メスしかいません。オスは大変珍しく、見つけるとちょっとしたニュースになるくらいです。

「単為生殖(たんいせいしょく)」と言って、メスだけで産んだ卵が孵化(ふか)して大きくなるのです。遺伝子が全く一緒のはずなので、ほとんど分裂に近いんじゃないかと思っていますが、本当に不思議な昆虫です。

ナナフシの仲間には、ナナフシモドキと同じように単為生殖をする種類が何種類か知られています。

ななふしは「七節」?

七つの節と書いて「七節(ななふし)」ですが、体の節が七つだよと言っているのではありません。

昔から「七」というのは「たくさん」という意味で使われることがあります。「七転び八起き」ということわざなんかは代表例で、「たくさん転んでも、一回でもたくさん起き上がればいいよ!」って意味ですね。

つまりは、たくさんの節がある昆虫だよ!ってことを表しています。

擬態をする昆虫

木の枝に「擬態」している昆虫です。じっとしているときには前脚を前方にピンと伸ばして棒のようになって静止します。

しかし、成長のタイミングで真似しているものが違う様子です。

成虫になると、木の枝になったつもりのような振る舞いをしますが、幼虫の頃は葉っぱの上で脚を広げてじっとしているのです。

これは、葉脈に紛れているつもりなのだと思います。細長いけど葉っぱの真似をしているようです。

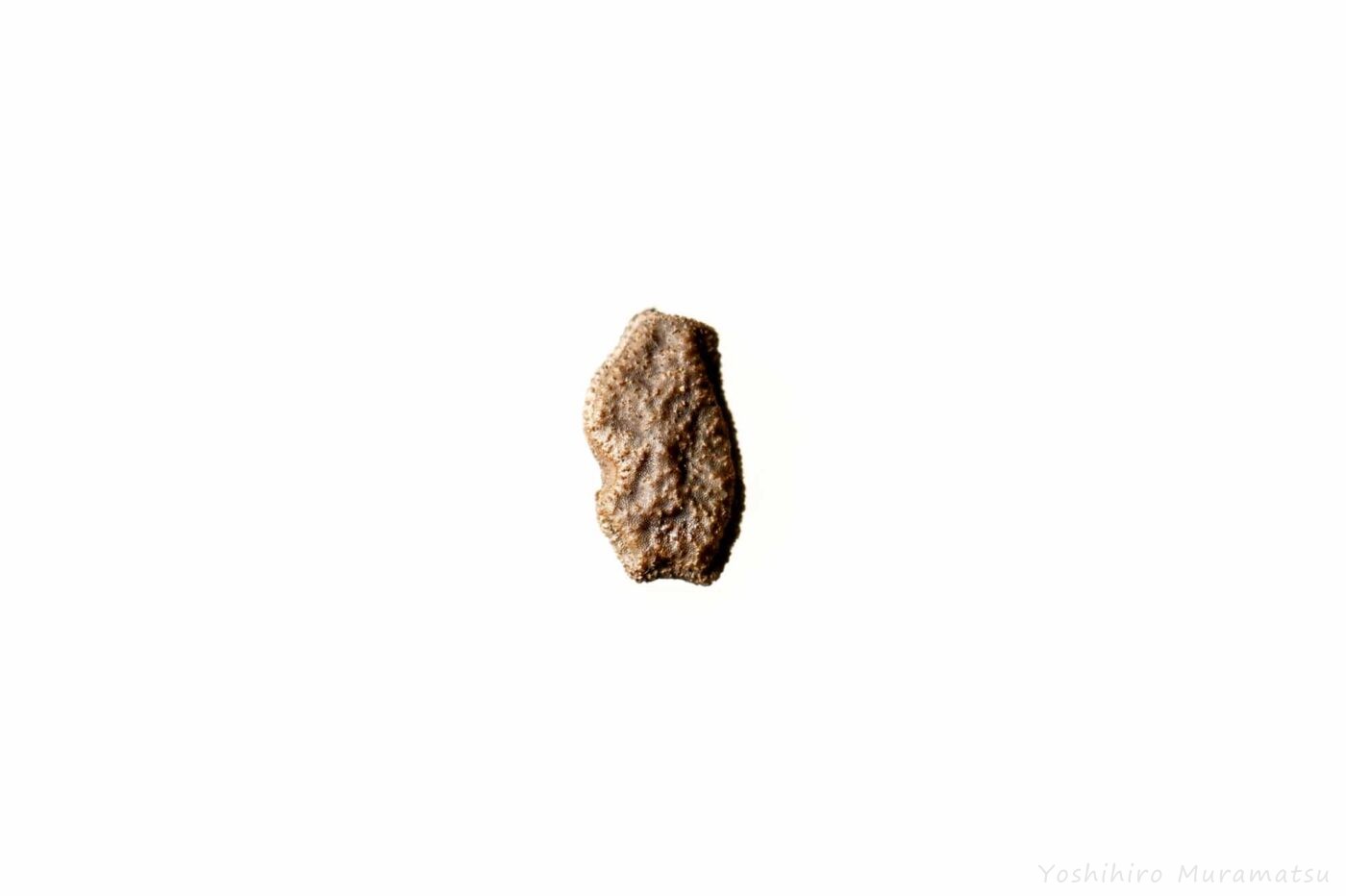

そして、卵は植物の種子のような形をしています。

決して強かったり頑丈だったりする昆虫ではないのですが、擬態を工夫することによって生存競争に勝ち抜いてきた昆虫なんですね。

卵も擬態している!?

卵もびっくり!まるで植物の種子のようです!

見事に「擬態」しているのがわかりますね。

これは、地面に産み落とされたら簡単には見つけられません。

試しに土の上に何個か置いてみましたよ。

何個のナナフシモドキの卵があるかわかりますか?

ナナフシモドキの卵は特徴的で不思議な形をしていますね!

ナナフシの仲間の中でも変わった形です。

上部の平たいところが実はフタになっていて、そこがパカッと開いて幼虫が出てきます!

孵化にびっくり!何倍も大きな幼虫が出てくる

ナナフシの七不思議とか言ってよく例に挙げられるのが孵化(ふか)した幼虫です。

小さな数ミリの卵から1cmを超えるサイズの幼虫が出てきます!

この卵の中にどうやって収まっていたのか??って驚くばかりです。

参考:トゲナナフシの孵化(ふか)

成長

ナナフシの仲間は不完全変態の昆虫で、生まれた時から成虫と同じような姿です。

脱皮を繰り返して、長く大きく育っていきます。

卵

まるで植物の種のような卵です。

幼虫

脱皮

脱皮した抜け殻は食べてしまうことが多いです。

成虫

成虫は緑色の体色を持つものや、茶色のものなどを見かけます。

基本的にはメスしか見つからず、単為生殖(たんいせいしょく)で増えるために、メスだけで卵を産みます。

ナナフシモドキの寿命

自然の中では10~11月になったら姿を消します。しかし、飼育環境では年が明けて冬場でも飼育していたことがあるので、本来の寿命はそのくらいまであるのでしょう。

しかし、野外では外敵に狙われたり、雨風にさらされることでそこまで長く生きるのが難しいのだと思います。自然環境の厳しさですね。

関係あるかはわからないのですが、樹木などもたくさん倒れるほどの台風が何度か来た年には、例年見られるナナフシスポットで一度も見つけることができなかったことがあります。

おまけ:ナナフシのうんこの話

ナナフシ(ナナフシモドキ)はバラ科の植物を好んで食べ、サクラの木などでよく見かけます。

飼育下ではよくサクラの葉っぱを餌として与えています。

感じ方はそれぞれだと思いますが、その時のうんこは桜餅のような香りがします。

天敵と生存戦略について

ナナフシの天敵にはどんなものがいるでしょう?

肉食の昆虫であるカマキリやアリなどに襲われることもありますし、クモに捕食されることもあります。

他にはトカゲやカエルなどの小動物や、鳥類などもナナフシを食べてしまいます。

食べられてしまうと、天敵の栄養となっておしまいかと思っていたら、面白い研究報告がされている記事を読みました。

なんと、鳥に食べられた成虫が持っていた卵が、未消化で排泄されることによって生息域を広げることができる!?

食べられることで、分布を広げる巧みな生存戦略を使っている可能性が研究報告されたのです。

分布や生息地

本州から四国、九州まで分布しています。

平地や低山で見ることができますが、都市部の緑地公園などで見ることもできます。

ナナフシの仲間をもっと見る!

ナナフシ目(竹節虫目)まとめ ナナフシの図鑑