写真ギャラリー

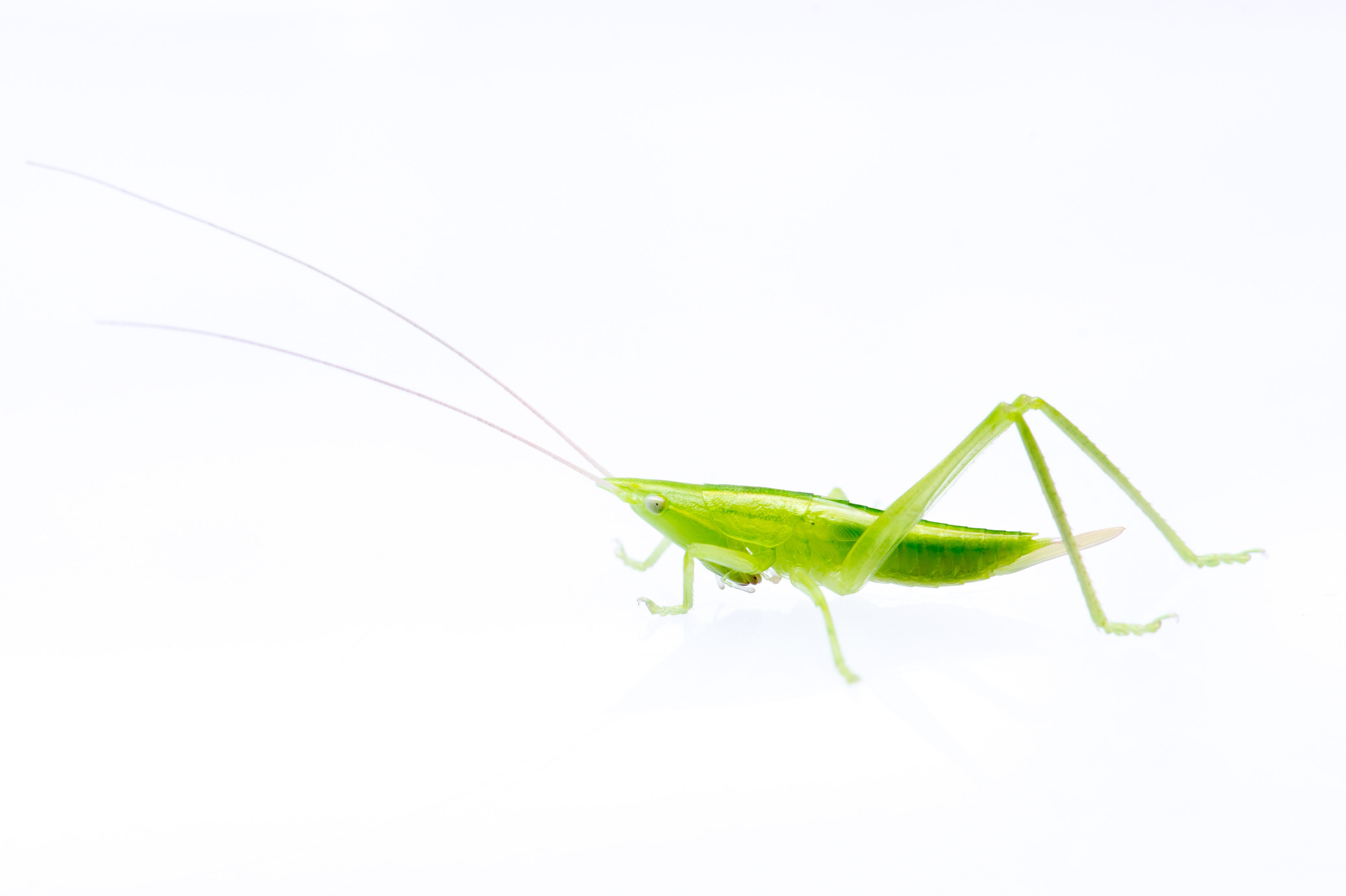

クビキリギスってどんな虫?

キリギリスの仲間ですが全体的に細くシュッとした体つきをしています。緑色のものがよく見られますが、褐色のタイプや稀にピンクのクビキリギスが見つかって話題になったりします。

身近に見られる昆虫で、他のバッタなどと一緒に見つけることができますがアゴがとても大きく発達していてうっかり噛まれると痛そうです。

キリギリス科

昆虫の分類にバッタ目があります。その中にキリギリス科があって、クビキリギスはその中の一種になります。

日本で有名なキリギリス科の仲間では、キリギリスの仲間やカヤキリなどがいます。

バッタは草食が基本ですが、キリギリス科の仲間は雑食性のものが多く、他の昆虫などを捕食するものも知られています。

名前の由来

キリギリスの仲間で全体的に尖ったような体つきをしています。大きく発達したアゴは噛み付くと簡単には離しません。

噛みついたところを無理に離そうとすると、クビがもげてしまうほどだそうです。

それがクビキリギスの名前の由来になったようです。

漢字で「首切螽蟖」としていますが、これをそのまま読むとクビキリギリスになってしまいますね。

意味合い的にはクビが切れちゃうキリギリスです。

別名も地域によって色々

大きなアゴが赤色をしているところから「血吸いバッタ」、「ショウガ食い」、「クチベニ」、「赤口(あかくち)」などの呼び方もされています。

クビキリギスの特徴

色の違い(緑色、褐色、ピンク色)

クビキリギスは同じ種類でも色の違うものがいます。

緑色のものがよく見られますが、茶色っぽい褐色型のものも見つかります。

これは成虫になるときの湿度によるという話があります。湿度の高い場所では緑色になり、湿度が一定より低いと茶色っぽくなるようです。

どういうことかというと、植物がよく茂った草むらの中で生活しているものは湿度の高い空間で生活しているので緑色になるのです。

そのほうが草むらの中で見つかりにくいですね。

そうでない場所では湿度が下がって褐色になるんですね。

ですから幼虫の時に褐色だったものでも、成虫になる時に湿度の高い空間で羽化すると緑色になるようです。

ピンク色もいる

クビキリギスの仲間では稀にピンクの個体も見つかることがあります。探しても簡単には見つからないのですが一度見つけてみたいものです。

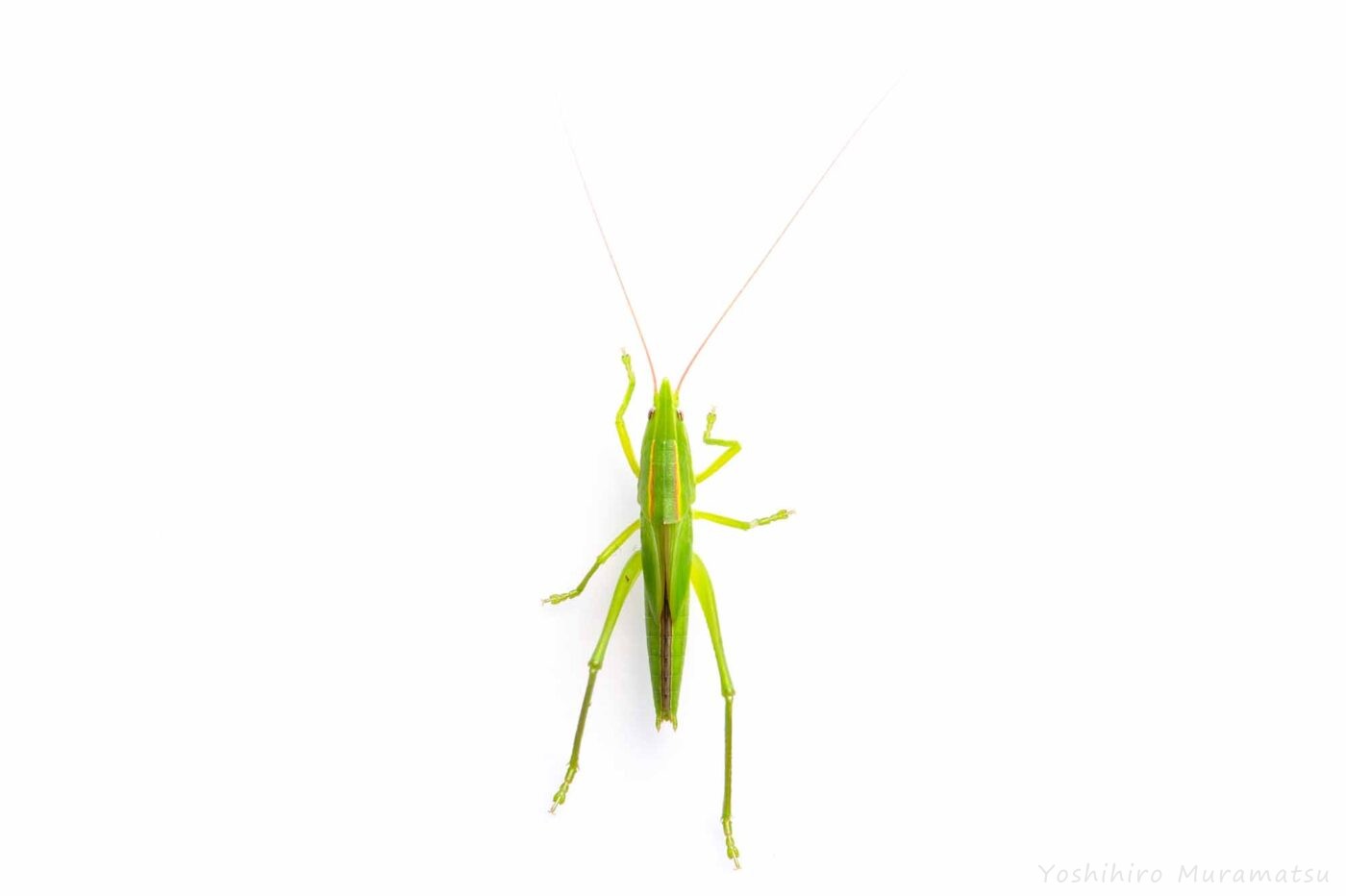

緑色型(メス♀)の写真

緑色に茶色模様(オス♂)の写真

褐色型(オス♂)の写真

メスの見分け方

メスは産卵管を持っているので巣が、羽で隠れてちょっとわかりにくいです。

羽から透けて見える産卵管か、捕まえて少し羽をずらして確認してみるとよいでしょう。

クビキリギスに似た「クサキリ」や「シブイロカヤキリ」との違い

- クビキリギス:一番頭が尖っていて大アゴは赤色をしています。

- クサキリ:頭のトガリは弱く大アゴは黄色をしています。

- シブイロカヤキリ:頭は尖っていますが大アゴは黒ずんでいて、みんな褐色です。

生態(エサや生活史など)

食べ物、餌(エサ)は?

基本的にはイネ科などの植物を食べます。他の近い仲間であるツユムシなどには食べることができない茎の硬い部分であっても、発達した大きなアゴ食べることができます。

その強力なアゴを使って他の昆虫を捕食する肉食の昆虫でもあります。

雑食なので色んなものを食べることができるのは有利ですし、栄養価の高いものを食べるので冬をこすのにも有利なのだと思います。

飼育するときにも鰹節やドッグフードなども好んで食べるようです。

少し珍しい生活史

キリギリスの仲間は卵で越冬するものが多いです。

そんな中で、クビキリギスは成虫で越冬をして春を迎えます。

春になると交尾活動を始めて産卵します。

夏頃に孵化(ふか)した幼虫は秋にかけて成虫になっていくんですね。

産卵したクビキリギスはすぐに力尽きることはなく、その後も生きていることが多いようです。

寿命

飼育下では、冬を越した成虫が、次の春を迎えた例もあるらしく1~2年ほどの寿命があるようです。

自然化では約1年程度と思われます。

成長(幼虫、成虫)

幼虫の時代

草むらでは小さなバッタがぴょんぴょん飛び跳ねていますが、よく見ていると色んな種類がいてクビキリギスの幼虫も混じっています。

幼虫のときから頭も尖ったようなデザインでずっと下を向いているような姿勢をしているのですが、顔をアップで見てみるとひょうきんな顔をしています。

茶色の若い幼虫

緑色の若い幼虫

少し大きくなった幼虫

大きく成長してくると、翅芽(しが)と呼ばれる羽が少し大きくなってきます。

成虫

成虫になると長い羽を持って、流線型のスタイリッシュなデザインです。

体色は様々で、観察するのが楽しい昆虫です。

クビキリギスの持ち方?

アゴが大きく、噛みついたら離さないとの話もあるクビキリギス。

噛まれたくないので、素手で捕まえるのは勇気がいります。

色々と試した結果、成虫では脚と羽をまとめて持ったら安全ではないかと思っています。

ちょっと、お腹が苦しそうですが、体型は細身なので、ちょっとだけ我慢してもらいましょう。

生息地と分布

全国的に見ることができます。人家の周りや街なかの公園でも見かけることがありますよ。灯火にやってくる習性もあるようで、夜間にコンビニなどにやってきているのを見かけたりします。

海外では中国でも見ることができ、台湾で採集された例もあるようです。

おまけの写真