写真ギャラリー

オオスカシバってどんな虫?

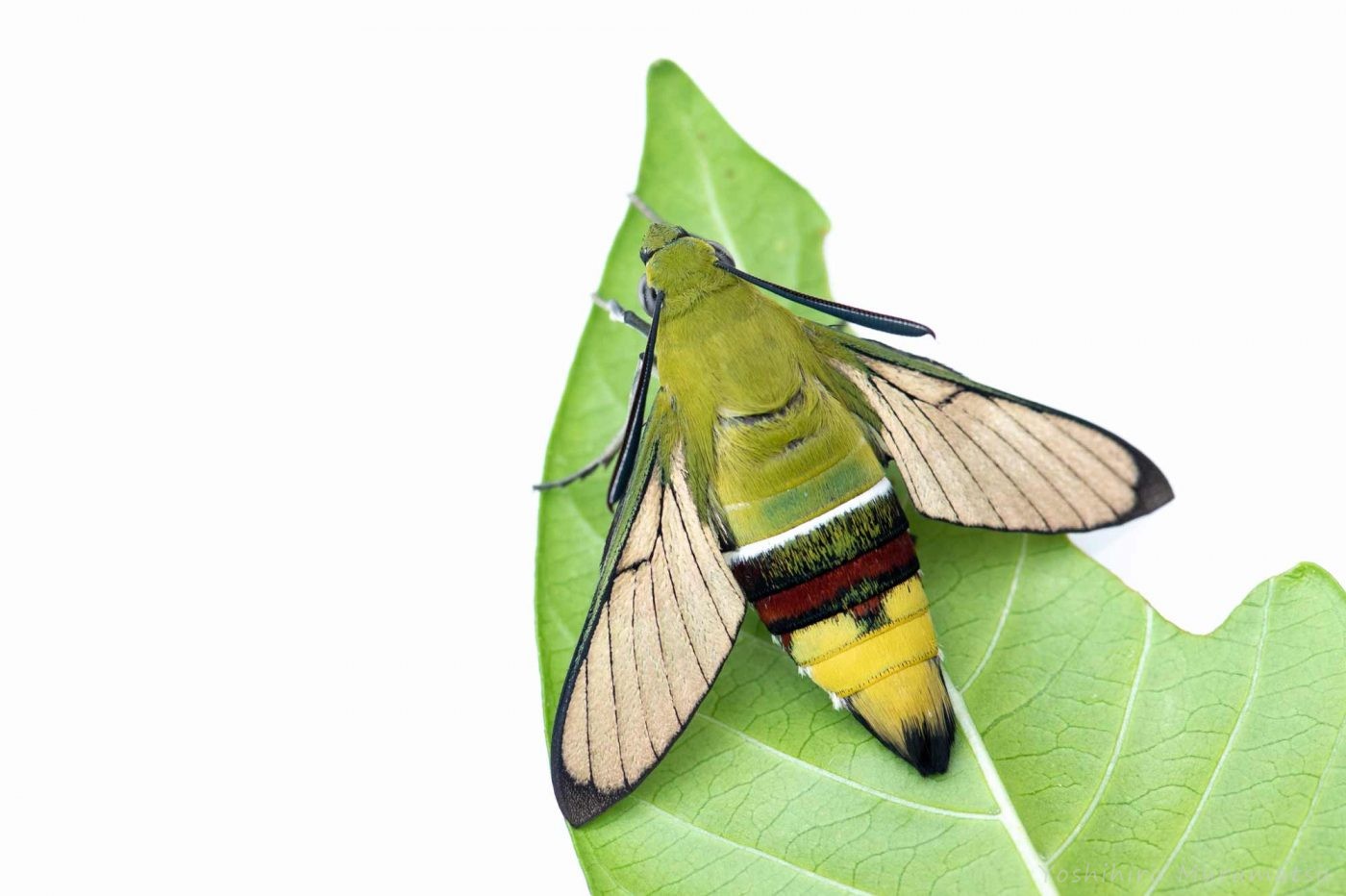

大型の蛾の仲間ですが、色合いもカラフルで顔が可愛かったりするので、人気も高い昆虫だったりします。

オオスカシバとの出会い小話

小学生の頃に初めてこの昆虫を見つけたときには、とても驚いたのを覚えています。

なぜって?

花の上でホバリングをしながら花の蜜を吸っているのですが、飛ぶスピードがあまりに早く、目の前から消えたように見えました。そんなに素早く動ける生き物がいるなんて知らなかったんですね。ユーマかと思いました。

しかも、体は大きく、なんの種類かも想像できなかったので、母に捕まえてもらって図鑑で調べたのを覚えています。(素早すぎて自分で捕まえられなかった、笑)

図鑑に普通に載っている昆虫で、図鑑で見るのと生きている昆虫を見るのでは印象がかなり変わると、更にびっくりしたのを覚えています。

スズメガ科

昆虫の分類でチョウ目があり、一般的な蝶(チョウ)や蛾(ガ)の仲間が含まれます。

このサイトでは一般に蛾と呼ばれるものを「ガ類」としているのですが、オオスカシバは「ガ類」の中の「スズメガ科」に含まれる一種になります。

スズメガ科にはウンモンスズメやベニスズメなど大型の仲間がたくさんいます。

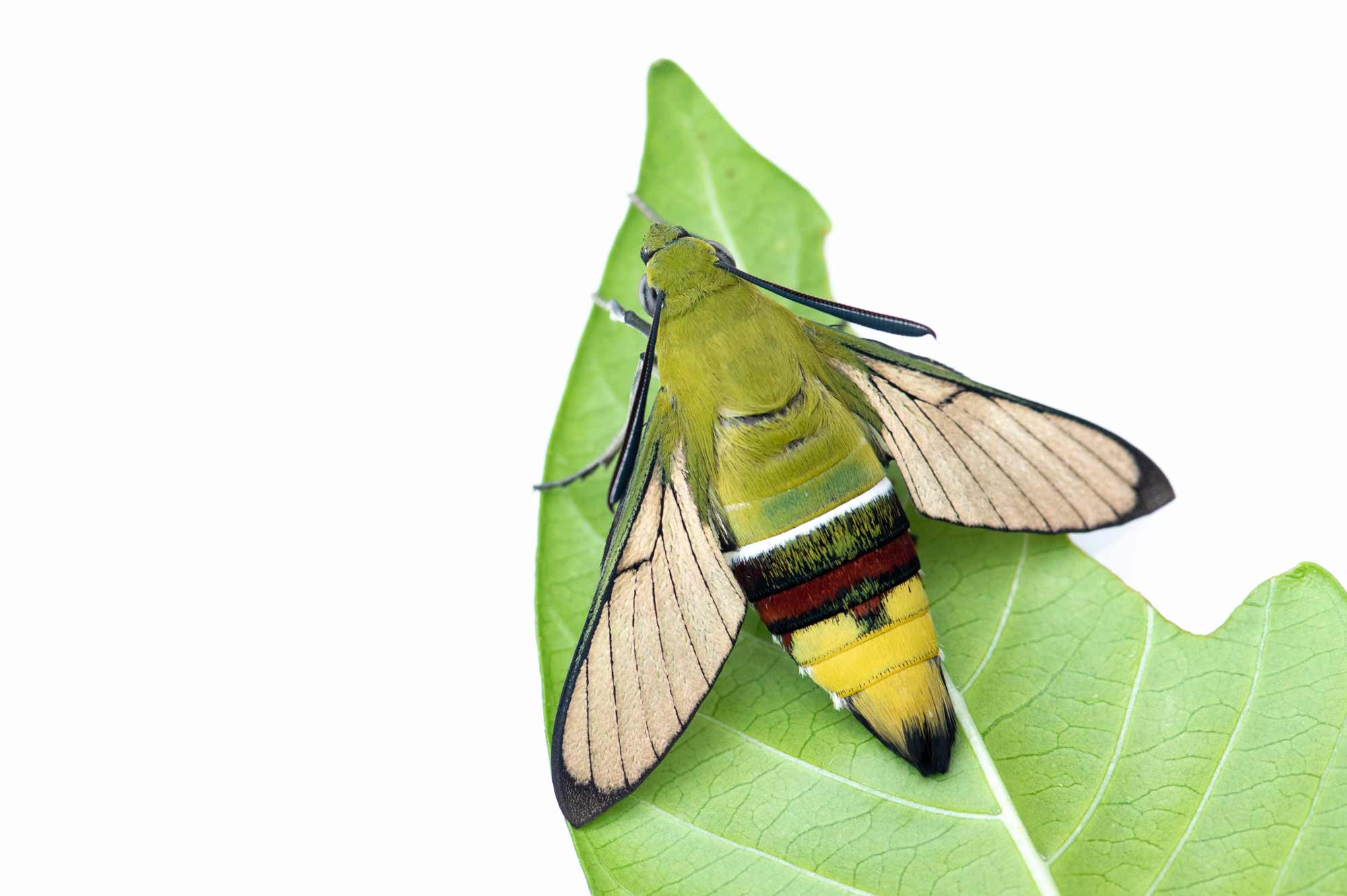

オオスカシバの特徴

その見た目と行動から、エビに似ているとかハチに似ているとか言われている昆虫です。

蛾の仲間だと知ると、驚く人も多いです。

全然こんがりはしていませんが、エビフライと呼ばれているのを聞いたこともあります。

(エビみたいで飛んで「fly」いるからかもしれません)

黄緑色の背面や、腹部に入った赤色の帯。

お尻の先にはふわふわがついていたりと、特徴の多い昆虫です。

成虫

幼虫

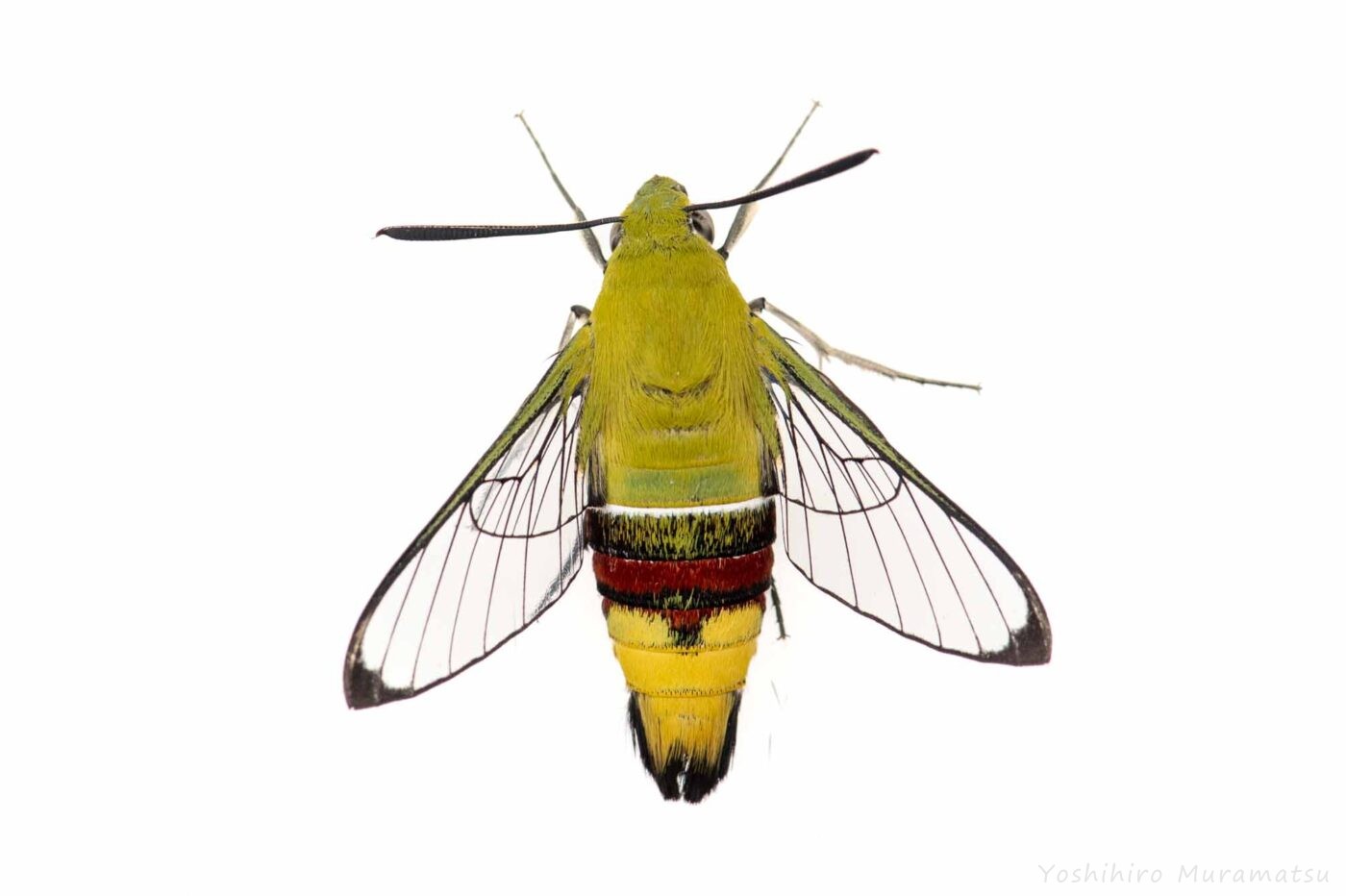

透明な羽

太い体はスズメガの仲間に共通する特徴ですが、羽が透明なものは多くありません。

実はこの透明な羽ですが、羽化したてのときには鱗粉に覆われています。

飛んでいる間に羽が震えて鱗粉は落ちてしまいます。

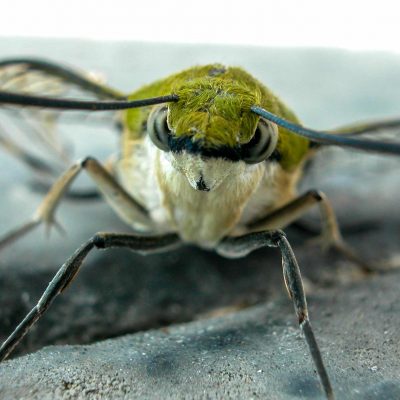

オオスカシバはかわいい顔をしてる

不思議な模様の入った複眼に、顔の前には黒いライン。

頭部は黄緑色で、下は白っぽい色のカラフルな印象。

この顔が可愛いと、ちょこちょこ話題にあがります。

生態(毒・飛翔・越冬)

毒はあるのか?

幼虫、成虫ともに毒性はありません。

成虫が見た目からハチに間違われることがあるので、たまに勘違いされるようです。

毒は持ちませんが、クチナシを植えている家庭などでは、幼虫が葉っぱを食べてしまうので害虫として駆除の対象にもなるようです。

大きな幼虫なのでかなり食べて丸坊主になることもあるようです。

しかし、オオスカシバにやってきてもらいたいからという理由でクチナシを植える人も多いみたいですね。

ハチドリのような高い飛翔能力

飛ぶ能力はかなり高いです。

大きな体をしていますが、かなり敏捷に飛ぶことができる上に、ホバリング(空中停止)しながら花のミツを吸うことが出来ます。

その高い飛翔能力は、鳥類のハチドリにも似ている凄さです。

蛹(サナギ)で越冬する昆虫

秋に地面に降りて繭を作った個体は、その中でサナギになって冬を越します。

幼虫の見つけ方(探してみよう!)

オオスカシバはクチナシの葉に産卵し、幼虫はクチナシの葉っぱを食べて育ちます。

クチナシを見かけたら探してみましょう。

基本的には目視で探すのですが、食痕(しょっこん)やフンを手掛かりに探すと見つけやすいですよ。

写真は丸坊主に近いくらい食べられていて、近くには大きく育った幼虫を見つけることができました。

上から落ちてくるので、フンがあった上のほうを探してみるのも手掛かりになりますよ。

飼育と成長の様子

オオスカシバの幼虫はクチナシの葉っぱで飼育することが出来ます。

家庭で植えていることもあるでしょうし、時間をかければ挿し芽でエサ用のクチナシを育てておくことも可能です。

都市部の公園などでもよく植えられていて、花が咲くととても良い香りがします。

注意したいのは、大きくなってくるとかなりの量の葉っぱを食べるので、エサの確保はしっかり出来てないと困ることになります。

大きく育つと簡単に死ぬことはないと思いますが、家庭のクチナシだったとしても近所で農薬の散布などされていないかは注意されたほうが良いでしょう。

卵

緑色の透き通った丸い卵を、食草であるクチナシなどの葉っぱに産み付けます。

葉っぱが柔らかそうな新芽に産み付けられているのをよく見つけます。

幼虫

幼虫には緑色のタイプと茶褐色のタイプが見られます。

頭の後ろ(背楯)には顆粒が見られます。

スズメガ科の幼虫の特徴でもある、お尻の先の尾角(びかく)と呼ばれる尻尾の用な突起も特徴的です。

まだ模様もはっきりとせず、黄色い体に尾角だけが目立っています。

大きくたくましく育ちました!黒色と赤色の点々模様に、頭の後ろにも黄色い突起が並んでいます。

尾角は少し太くなって尖るようになりました。

最初はサナギになる直前の色なのかと思いましたが、どうやらそういうわけではないようです。

頭部後ろのイボイボ突起は特徴的ですが、顔は緑色でそんなに特徴がありません。

脱皮殻(頭部)

顔がそのまま抜けたみたいで面白いですね。

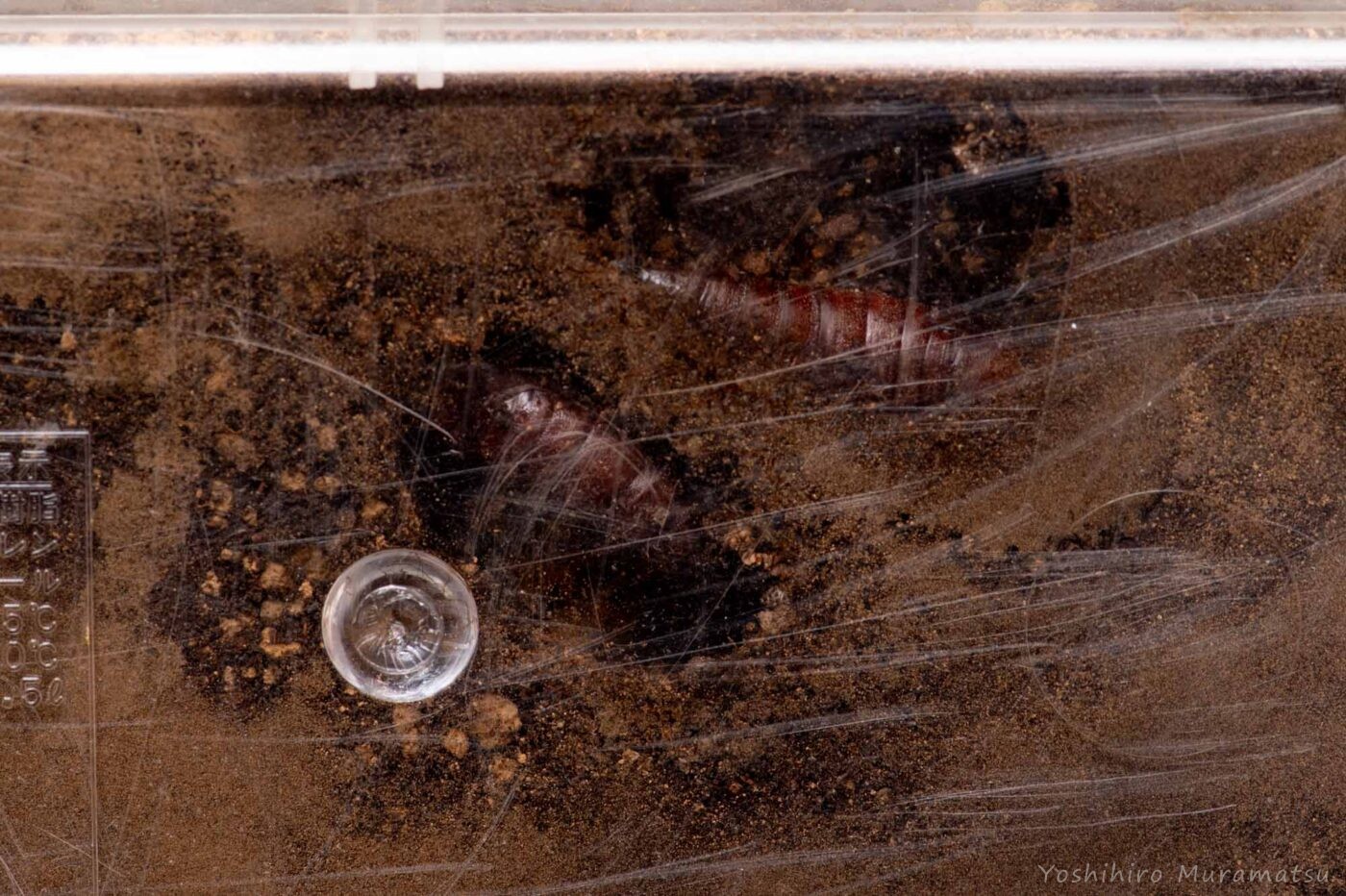

蛹化(ようか)

オオスカシバの幼虫は地面に降りて、土の中でざっくりとした繭を作ります。

秋に蛹になったものはそのまま越冬します。

しかも、もう一匹がお隣さんで並んでいます。

蛹(サナギ)

見た目はよく見る蛾のサナギといった印象で、サナギだけ見ても種類を判断するのはちょっと難しいですね。

オオスカシバの羽化

サナギから成虫になるのに脱皮をすることを羽化といいます。

サナギの様子を観察しようと思ったら、飼育ケースの天井にオオスカシバの成虫がぶら下がっていました。

無事に羽化できたようで良かったです。

くりくりとしたお目々や、触角の雰囲気がとても可愛いですね!

この鱗粉は羽化したての時にしか見ることができず、飛び立つと落ちていきます。

鱗粉は、とても取れやすい状態なのがわかりますね!

成虫

スズメガの仲間の中でも特徴的な姿をしています。

成虫になると各種花を訪れてミツを吸ったり、自由に飛び回るようになります。

和歌山産のミカンはとても食いつきがよかったですね!

透明で丈夫な羽をしており、ハチの羽のようにも見えるのでよく勘違いされます。

なんのための毛かはよくわかりませんが、エビの尻尾のようでもあります。

分布や生息地

本州から沖縄の方まで生息する昆虫で、都市部の公園などでも見ることが出来ます。

家庭でクチナシを植えているところなどは、実は庭にオオスカシバの幼虫がいるかも知れません。

スズメガの仲間をもっと見る!

ムシミルではたくさんの昆虫の面白い!を届けていきます。

綺麗な写真をたくさん使って紹介していますので、他の昆虫も是非ご覧になってください。

これからもムシミルをよろしくお願いします!

スズメガ科まとめ 雀蛾図鑑