写真ギャラリー

ツマキチョウってどんな蝶?

春に見かけるチョウなのですが、ある日モンシロチョウを観察しようと思って何匹か網で捕まえてみたんですね。

その時の一匹がツマキチョウだったんです。

模様や形も変わっているし一回りは小さいので、飛んでいるからって間違えるわけ無いと思っていたのでびっくりしました。

普段は撮影をするだけなので手元で観察する良い機会だと思って、複雑な羽の模様をじっくりと観察させてもらったのを覚えています。

暖かく日当たりの良い時間にはよく飛んでいるのですが、ちょっと曇って涼しくなると途端に見なくなります。

晴れた天気が好きなようですね。

名前の由来

ツマキチョウは漢字で書くと「褄黄蝶」です。「褄」というのは端っこの意味で、羽の端っこが黄色いチョウチョでツマキチョウとなったのが名前の由来です。

シロチョウ科

チョウ目というグループの「シロチョウ科」に含まれている一種です。モンシロチョウやキチョウなどが近い仲間として知られており、ほかにも30~40種類ほどが日本で見られます。

ツマキチョウの特徴

羽の雲状模様が特徴的です。

羽の先がカギ状になっているのもわかりやすい特徴ですね。

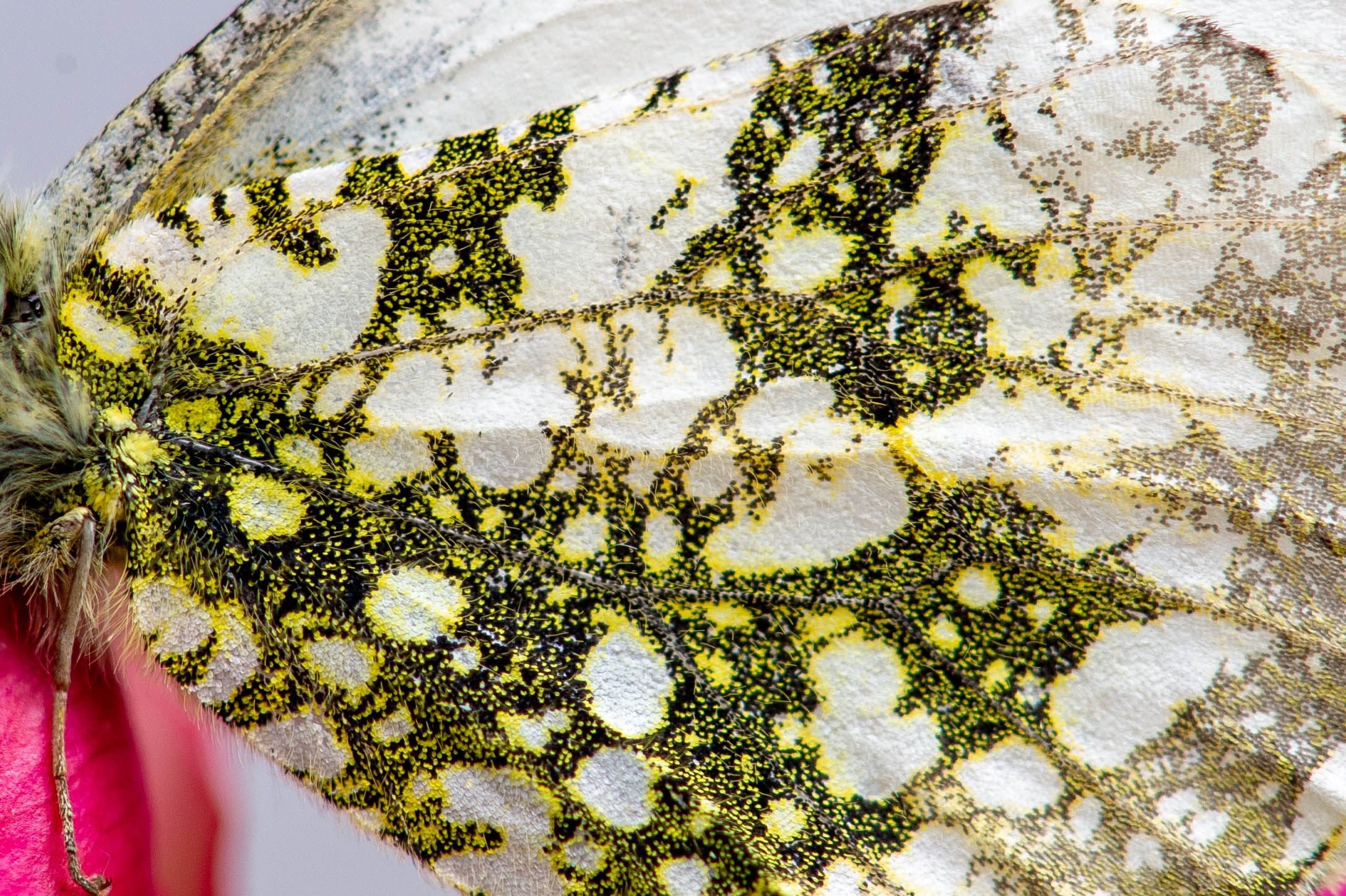

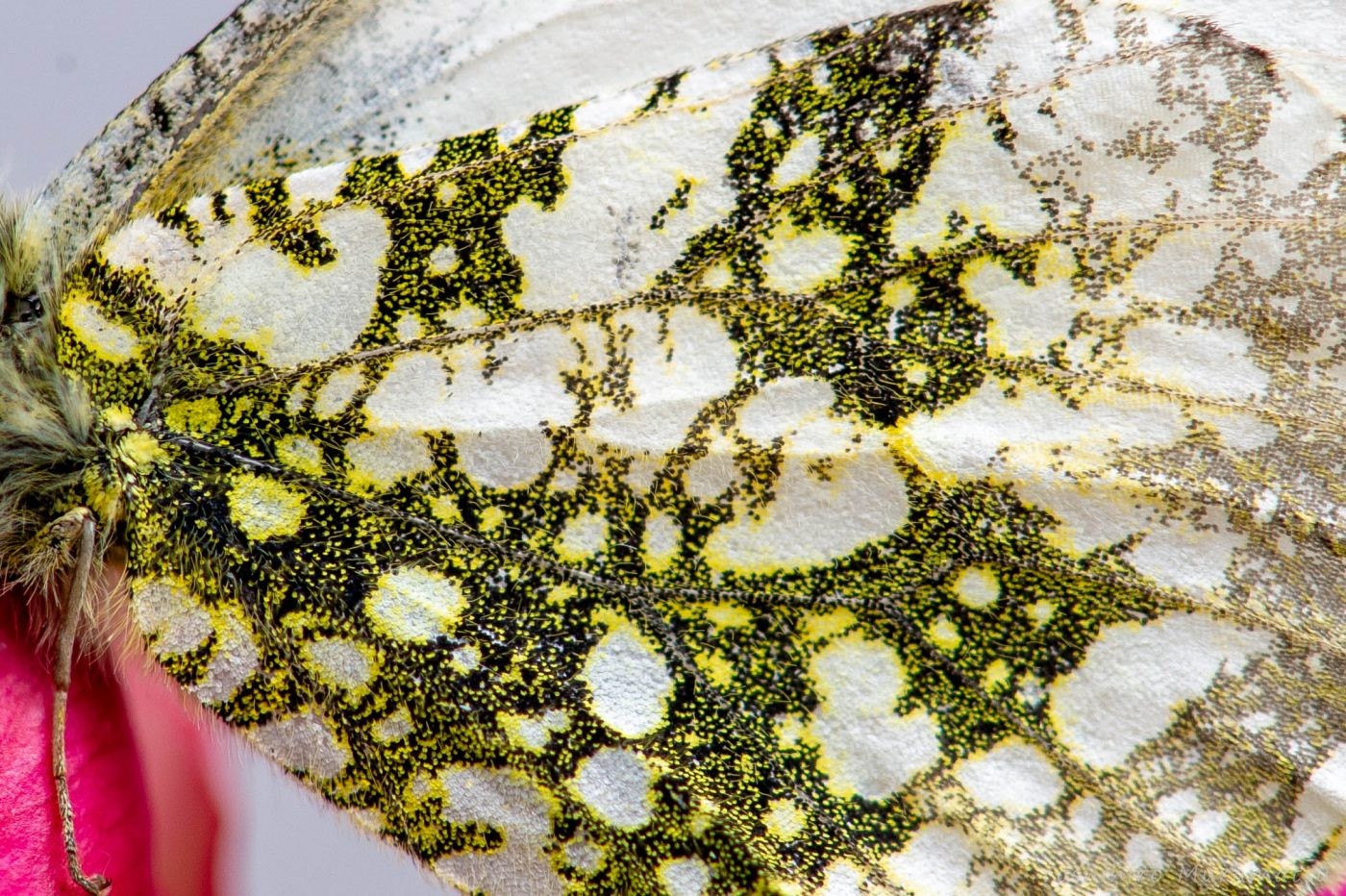

ツマキチョウの雲状模様

羽を閉じた時に見える裏側のですが、雲状の複雑な模様をしています。緑がかったデザインですが、よく見ると黒色の鱗粉(りんぷん)の中に黄色い鱗粉が混じっているからだとわかります。迷彩のような雲状模様は、自然の中に溶け込むような効果もあるのかもしれません。

オスとメスの違い

オスとメスで大きな違いがあります。それは表の羽先に黄色い模様があるか無いかです。

オスには名前の由来にもなった黄色い模様が入りますが、メスは白っぽいだけで黄色い模様が入っていません。

羽を閉じたときにも、オスの場合は黄色い模様がちょっと透けて見えています。

羽の先の黄色い模様

裏から見たときの透け方

他のシロチョウの仲間との見分け方

なんといっても特徴的なのが、前翅(ぜんし)の形。ぐいっと曲がって「かぎ状」の羽を持っています。

シロチョウの仲間では、モンシロチョウなどが有名ですが羽は丸っこいものが多いですね。その中ではかなり特徴的な形ですね!

羽の裏の雲状模様も特徴的です。

飛び方で見分ける方法もあります。

低いところを羽を小刻みに動かしながら、直線的に飛翔する特徴的な飛び方をします。

モンシロチョウなどは、上下に揺れるように飛んでいくので慣れると見分けられます!

ツマキチョウ

羽の先がカギ状にとがる。

モンシロチョウ

羽の先は丸っこい。

生態

食べ物、餌(エサ)は?

ツマキチョウの成虫はタンポポやムラサキケマンなど各種の花を訪れてミツを吸います。

幼虫のエサはアブラナ科などの植物で、コマツナなども好んで食べます。ですので畑などでもよく見ることのできるチョウチョです。

越冬と寿命

夏にはサナギになるので、成虫の姿は見なくなります。サナギのまま冬を越して次の春に羽化をします。

しかし、春になっても出てこずに、2年・3年越しに羽化してくるものも確認されているようです。

成長

卵

モンシロチョウの卵にも似ている縦長の卵で、産みたては白っぽいですが時間が経つとオレンジ色に変わっていきます。

幼虫

幼虫はモンシロチョウに似ているアオムシになります。

モンシロチョウの幼虫と違い、うまれたては頭部が黒いのが特徴です。

成長した幼虫は緑色のアオムシです。

モンシロチョウは黄色い点々模様が入りますが、モンキチョウは明るい筋が入ったような印象のアオムシです。

前蛹(ぜんよう)

シロチョウの仲間であるツマキチョウは、他の仲間と同じように、体に糸をかけてサナギになる帯蛹型(たいようがた)のサナギになります。

蛹(サナギ)

サナギは特徴的な形をしていて、尖ったトゲのようなデザインになっています。まるでブーメランのような形で一見してサナギだとは思えないようなデザインをしています。

成虫

羽化すると、雲紋模様と羽先の尖った部分が特徴的な成虫が誕生します。

分布と生息域

北海道、本州、四国、九州と日本では広い範囲で見られるチョウチョです。

林縁や農地、公園や河川など平地から低山地の草地などでよく見られ、私は畑付近でよく観察していました。

シロチョウの仲間をもっと見る!

シロチョウ科まとめ 蝶の図鑑