写真ギャラリー

シロトゲエダシャクってどんな虫?

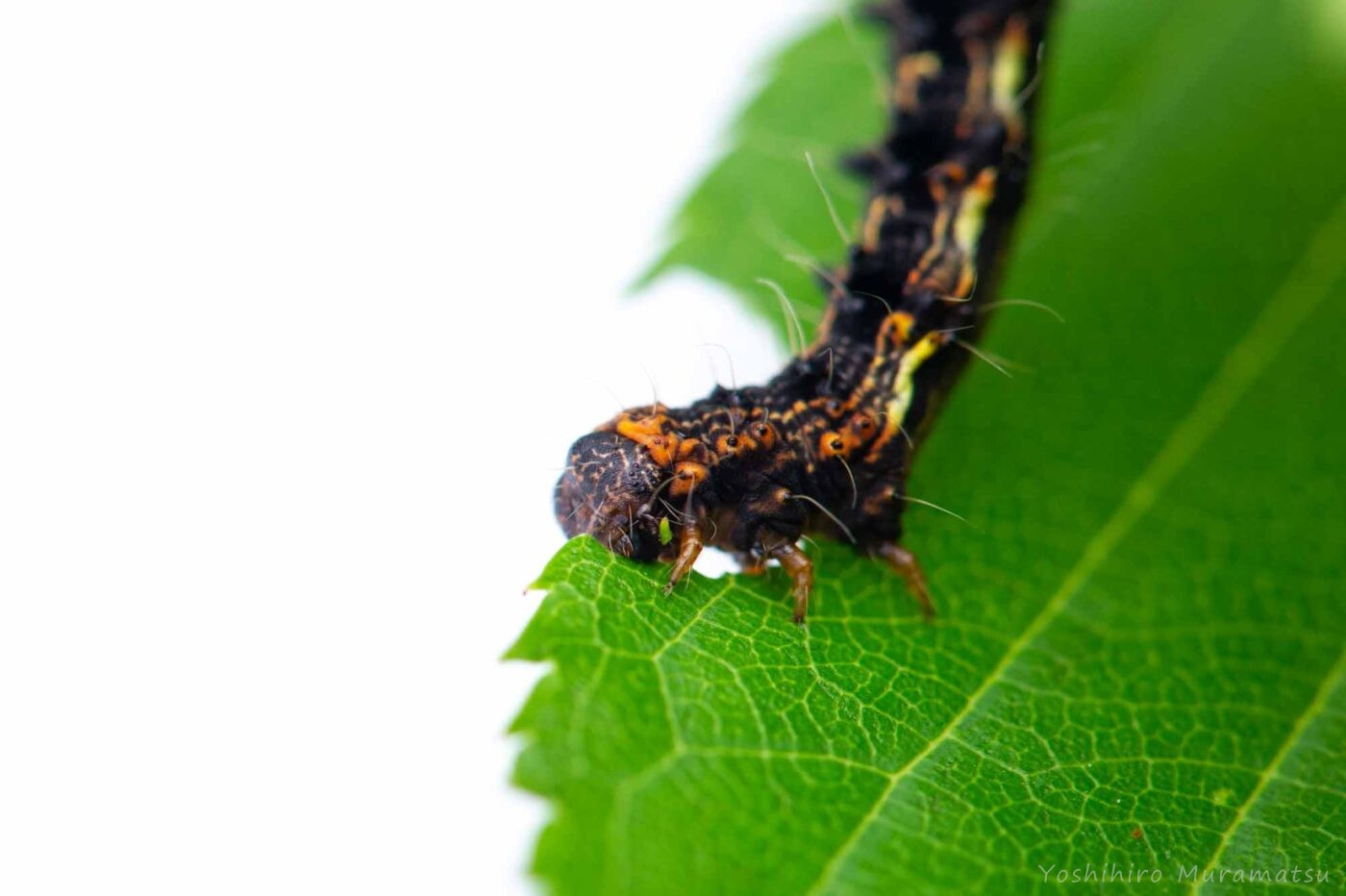

春先に、サクラの葉っぱについていた幼虫で、派手な体色とトゲのように生えた毛が特徴的です。

成虫は、他のフユシャクの時期が終わる頃に現れる、早春に見られる蛾の仲間です。

シャクガ科

昆虫の分類でチョウ目に含まれる、一般的に「蛾(ガ)」と呼ばれるもののなかの一群にシャクガ科はあります。シロトゲエダシャクはその中の一種です。シャクガの幼虫はまるで尺(しゃく)を取るように移動することが知られており、尺取虫(しゃくとりむし)の愛称で親しまれています。

その中でも、冬にだけ姿を現す本種は「フユシャク」の仲間として親しまれています。

シロトゲエダシャクの特徴

オスの成虫は、灰白色不明瞭な黒条が入ったデザインで、後翅にも細い黒条が見られます。

メスは小さな羽を持っているタイプのデザインです。

生態

幼虫の食べ物や餌(エサ)

幼虫はクヌギやコナラなどのブナ科植物やサクラなどのバラ科植物を中心に、いろんな葉っぱを食べることができる広食性のシャクトリムシです。

交尾の時間

ペアが見られるのはフユシャクの仲間の中では遅めで、23時頃から配偶行動が観察されます。

成長(幼虫、前蛹、蛹)

幼虫

動きはシャクトリムシですが、体の中央の方とお尻に円錐状の突起があり、そこから刺毛が生えています。

黒褐色の幼虫

体色には変化があり、黒褐色型の幼虫もいるようです。

最初は違う種類の幼虫かと思っていました。

前蛹(ぜんよう)

蛹(サナギ)になる直前を前蛹といいます。

細長かったシャクトリムシの体が少しずつ縮んで変化していきます。

蛹(サナギ)

分布や生息環境

北海道から九州まで広く見ることができます。

国外では、朝鮮半島、台湾、ロシア南東部にも分布します。

フユシャクの仲間をもっと見る!

フユシャクの仲間まとめ 冬尺蛾図鑑

シャクガ科まとめ 尺蛾図鑑