写真ギャラリー

ゴマダラチョウってどんな蝶?

都市部の公園などでも見られ、冬の生き物探しでも名前の上がってくる幼虫です。

エノキの仲間の葉っぱを食べ、冬はその根本の枯れ葉の裏などでじっとして春が来るのを待っています。

大阪の公園でエノキの木を探して根本の枯れ葉を探してみたら幼虫を見つけることができました!

宝探しをしているみたいで冬の昆虫探しも楽しいですね!

成虫は白黒模様が特徴的ですが、目がオレンジなのと口が黄色いのでモノトーンの配色の中でよく目立っています。

タテハチョウ科

チョウの分類の中にタテハチョウ科があります。ゴマダラチョウはタテハチョウ科の一種になります。日本の国蝶であるオオムラサキや名前が似ているオオゴマダラも同じ分類の仲間です。

ゴマダラチョウの特徴

ゴマダラ(胡麻斑)模様の成虫

黒の地色に白い斑紋が入るのが特徴的な蝶々です。

羽の裏も似た模様ですが、地色が少し明るくなって褐色です。

白黒の模様は同じタテハチョウの仲間であるオオゴマダラと似ているような気もしますが、その生態などは国蝶であるオオムラサキと近いものがあります。そちらの仲間に近い種類です。

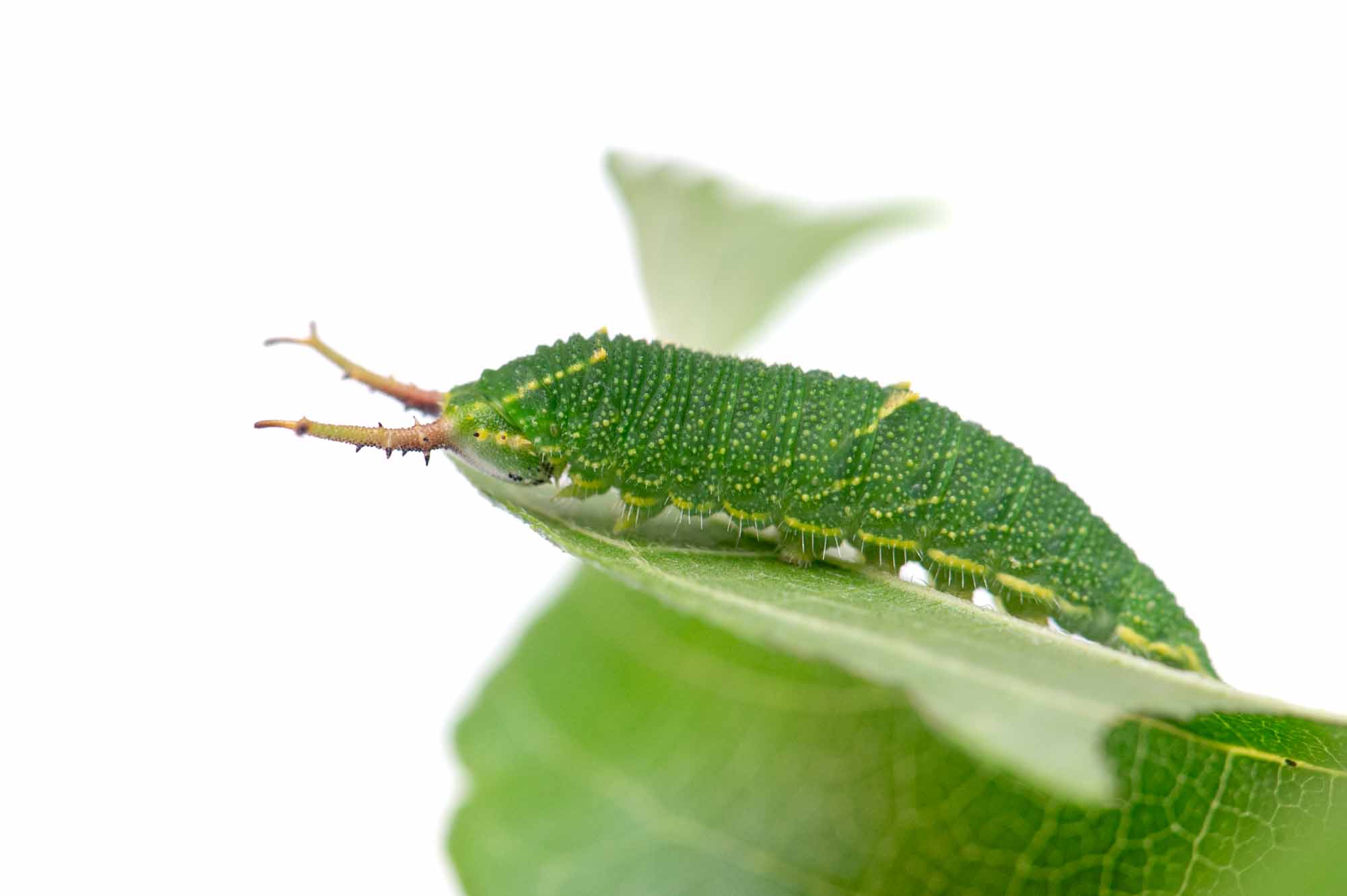

幼虫(越冬型)

越冬する幼虫は体の色が茶色に変わります。

エノキの葉裏などでじっと春が来るのを待っています。

春型と夏型

春型のほうが夏型と比べて白っぽくなるものが多いです。個体によってはほぼ白くなるものも出てきます。

アカボシゴマダラとの違い

アカボシゴマダラは基本的には、名前にもある通り赤い紋が入ってるので見分けるのは簡単です。

複眼の色が黒くなっているのもゴマダラチョウとの違いになっています。

ゴマダラチョウの複眼はオレンジ色です。

アカボシゴマダラは目が黒くなり、羽に赤色の紋が明確に入ります。

幼虫の見分け方「ゴマダラチョウ」と「オオムラサキ」

オオムラサキの幼虫は生態もゴマダラチョウと似ているのですが、その見た目もそっくりです。

特に冬に越冬している時は間違えやすい幼虫です。

どちらの幼虫も、エノキの根本に散らばっている枯れ葉の裏から見つかります。

見分け方は、ゴマダラチョウの幼虫の背中には3対の突起があるのに対して、オオムラサキの幼虫は背中の突起が4対あります。

生態(食べ物や越冬)

年に何回か発生することが知られており、暖かい地域では年に3回くらい発生します。夏の終りに孵化(ふか)してきた幼虫は4齢幼虫まで成長すると越冬します。その間はエノキの枝や根本の落ち葉の裏などに隠れてじっとしています。

暖かくなってエノキの新芽も芽吹いてくると活動を始め、一度脱皮をすると終齢幼虫となり緑色のイモムシになります。

幼虫もいますがどこかわかるかな?

食べ物や餌(エサ)

幼虫はニレ科のエノキやエゾエノキなどを食べて成長します。

成虫になると、花のミツなど吸いますが、樹液にやってくるのをよく見かけます。

地面に降りて吸水行動も行います。

ゴマダラチョウの越冬(幼虫は越冬するときだけ茶色)

ゴマダラチョウの幼虫は通常緑色のイモムシです。春から夏にかけてすぐに成虫になる幼虫はずっと緑色のままなのですが、越冬することを決めたゴマダラチョウの幼虫だけ4齢の時に茶色のイモムシになるのです。

枯れ葉や枝にくっついて冬を越すので、色の擬態をしているのでしょうね。

成長(幼虫・サナギ・成虫)

幼虫

2本のツノを持つ幼虫ですが、その体型からナメクジ型と呼ばれたりもしています。

茶色の幼虫になるのは越冬のときだけです。

ファンも多かったりします!

緑色になっても可愛いですね!

幼虫のツノ?

ツノをアップで見ると、まるで別の生き物のようですね。

蛹(サナギ)

ゴマダラチョウの蛹は「垂蛹(すいよう)」と呼ばれる、ぶら下がったタイプのサナギです。

葉っぱを2つに折り曲げたような半月型をしています。

サナギになる場所を決めたら、落ちないように準備もします。

葉っぱにくっついているところもそうですが、葉っぱが簡単に落ちないように糸で補強しています。

半月型でカッコ良いサナギです!

よく見ると葉っぱの付け根に白い糸が巻き付けられているのがわかります。

葉っぱが枯れたりして、簡単に落葉しないようにしているのですね。

終齢幼虫がついていても糸で繋がっていますね。

成虫

成虫になると、白黒模様の羽。

黄色で目立ったカラーリングのお目々と口が特徴的なチョウチョになります。

分布や生息環境

北海道から九州まで見ることができ、大阪などの都市部の公園や樹林地でも見ることができるので割と身近な蝶です。

ただ、北海道では数が減って珍しくなってしまいました。

関東の一部地域には、中国が産地と見られる外来のアカボシゴマダラが人為的と見られる侵入で定着してきました。

食草などもかぶっているので、競合による悪影響が心配されています。

幼虫はエノキの葉っぱを食べますので、エノキを見つけたら探してみてくださいね。

ゴマダラチョウの仲間をもっと見る!

タテハチョウ科まとめ 蝶の図鑑